Dieu est le Seigneur

Telle qu’elle a été révélée dans les Saintes Écritures, la foi au Dieu Unique repose sur un petit nombre de vérités cardinales. L’une d’elles est que toutes les choses sont dans la main de Celui qui a tout fait. Puisque Dieu a fait le ciel et la terre, Il est aussi leur Seigneur[1]. Et puisque Dieu a tout fait, la seigneurie divine possède donc pour première caractéristique d’être universelle. Toutes les réalités de ce monde, quelles qu’elles soient et où qu’elles se trouvent, dépendent de Dieu non seulement pour exister mais aussi dans leur devenir, dans leur histoire. Ceci entraîne une seconde caractéristique de la seigneurie divine, qui est sa radicalité : elle s’exerce non seulement sur toutes les créatures, mais est aussi à la source de toutes les activités de chacune des créatures. Le Psaume 103 par exemple esquisse une fresque de cette seigneurie universelle et radicale, et l’applique, entre autres, aux activités des vivants : Dieu fait pousser les plantes, Dieu nourrit le lion qui a faim et tous les animaux, Dieu leur donne jusqu’au battement de cœur et au souffle.

Ps 103, 14-30 : « Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l’homme qui travaille […] le lionceau rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. »

L’ensemble de cette doctrine de la seigneurie divine, saint Thomas d’Aquin l’appelle le gouvernement divin. En effet, comme il l’explique, gouverner consiste à « conduire d’autres vers la fin » et ceci implique notamment que Dieu applique chaque chose à son agir, à la manière dont un archer applique la flèche à se ficher dans la cible, en causant en elle un changement[2].

Sum. theol., Ia, q. 103, a. 5, ad 2 : « Le gouvernement est un certain changement (mutatio) des gouvernés par le gouvernant. »

Contempler le gouvernement divin, à la fois dans son universalité et sa radicalité, consiste donc à contempler le changement que Dieu imprime en chacune des activités de chacune des créatures. Trois textes servent ici de point de repère :

Is 26, 17 : « Toutes nos œuvres tu les opères en nous Seigneur » ; Jn 15, 5 : « Sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire » ; Ph 2, 13 : « C’est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, selon sa volonté bonne ».

Saint Thomas le résume d’une phrase : « Dieu est pour tout ce qui opère la cause de son opération » (SCG III, c. 67).

Deux objections : l’acte libre et la suffisance des causes naturelles

Cette affirmation résumant la seigneurie divine suscite spontanément deux objections.

La première objection est celle de la liberté de l’agir humain. L’acte libre est-il compatible avec le gouvernement divin ? En effet, il revient à la volonté de se porter d’elle-même à son acte. Mais si c’est Dieu qui l’applique à son acte, est-elle encore une volonté libre ? Et l’homme est-il encore responsable de lui-même ?[3]

La seconde objection vient alors compléter la première. Les sciences de la nature nous ont habitués à, si je puis dire, épuiser l’intelligibilité causale des phénomènes naturels par des causes naturelles. Prenons le cas emblématique de la deuxième Loi de Newton[4]. Elle permet d’établir que l’accélération d’un corps est proportionnelle à la somme des forces rapportée à la masse (rappelons que la force est un vecteur, décrivant l’application à l’action à la fois selon son intensité et sa direction) :

Avec cette équation, l’explication causale de l’accélération est complète puisque toutes les forces qui s’impriment sur le mobile doivent être prise en compte. Or ce que constatent les physiciens est que dans tous les mouvements qu’ils étudient, le seul jeu des forces naturelles suffit à fournir une explication causale complète de l’accélération. Plus encore, ils ont établi qu’il y a dans l’univers quatre grandes forces naturelles fondamentales qui suffisent à expliquer tous les mouvements naturels des corps[5]. La science physique n’a à aucun moment besoin de faire appel à une influence extérieure à la nature pour expliquer ce qui arrive dans la nature. Les causes naturelles sont entièrement suffisantes. En raison de cette suffisance des causes naturelles, la seule place que les sciences de la nature peuvent accorder à Dieu est celle du miracle, ou à tout le moins d’une action qui se dispenserait des principes naturels[6].

Les objections de la liberté de l’agir humain et de la suffisance des causes naturelles vont nous permettre d’aller au cœur de la doctrine de saint Thomas en répondant à deux questions : sont-elles une réfutation du gouvernement divin ? dans la négative, comment s’harmonisent-elles avec le gouvernement divin ?

Un monde vide de gouvernement ?

Puisqu’elles couvrent le champ de la causalité, ces deux objections, prises ensemble, sont couramment tenues pour en finir avec toute influence divine dans le monde, tout comme on a pris congé des religions archaïques. Le raisonnement est connu, et il prend la forme suivante : autrefois on ignorait la cause de tel phénomène naturel (par exemple, la foudre), et pour suppléer on attribuait cette causalité à un dieu (Jupiter a fait tomber la foudre) ; mais aujourd’hui, nous savons comment se produit ce phénomène et que ses causes sont entièrement naturelles (la foudre est une décharge électrique), ce qui dispense d’en appeler à un agent caché. Par généralisation, puisque la science explique ou peut expliquer tous les phénomènes par des causes naturelles, le progrès scientifique éteindra à terme toute croyance en des réalités au-delà de la nature.

Cette conclusion, caractéristique de ce qu’on peut appeler un naturalisme, n’est pas seulement erronée d’un point de vue théologique ou philosophique, elle est aussi contre-productive pour les sciences de la nature elles-mêmes. Car ce qu’elle dit de Dieu, elle ne l’obtient qu’après avoir amputé la nature.

La créature n’est pas souverain absolu de son agir

Pour le comprendre il faut d’abord remarquer que la position naturaliste repose sur une alternative stricte :

là où la chose agit, là Dieu ne peut agir, et là où la créature suffit à produire l’effet, le Créateur n’a plus à le faire.

Cela posé, que signifie une telle alternative ?

Il se trouve que Saint Thomas a eu affaire à elle. À son époque des théologiens et philosophes non-chrétiens pensaient eux aussi qu’entre les deux, Dieu et la créature, l’un devait céder[7]. Et ils tranchaient en faveur de Dieu. Ce ne serait donc pas le feu qui chauffe l’eau de la casserole, ni moi qui lève la main, mais Dieu. De sorte que les sciences de la nature n’expliqueraient pas la causalité mais seulement l’apparence de la causalité, car tout phénomène serait en réalité causé par Dieu seul, agissant derrière les apparences.

Cette position, qui sera plus tard appelée occasionnaliste, est choquante au premier abord puisqu’elle nie la réalité de l’action des créatures et mine la vérité de nos sciences. Elle est cependant bien plus assurée qu’il n’y paraît. Elle tient en effet que si les agents sont exclusifs l’un de l’autre, et s’il faut choisir entre Dieu et la créature, alors l’agir divin doit l’emporter sur l’agir créé. La raison est la suivante. Pour qu’un agent soit absolument seul à agir, il doit être souverain absolu sur son agir, c’est-à-dire ne rien devoir de ce qu’il fait à un autre. Or il est évident qu’aucune réalité de ce monde ne remplit cette condition, aucune n’est la cause première de ce qu’elle fait car toutes dépendent des causes qui les précèdent.

Les occasionnalistes soulèvent ainsi une contradiction de la position naturaliste : on ne peut soutenir que les causes naturelles excluent l’action divine au motif qu’elles sont suffisantes, alors que dans le même temps elles ont toutes besoin de l’action d’autres causes naturelles pour être des causes suffisantes. Autrement dit, être souverain absolu sur son agir ne connaît pas de milieu : si les agents de la nature étaient totalement indépendants, ils devraient l’être aussi bien à l’égard de Dieu qu’à l’égard de tous les autres agents de la nature. Mais puisque l’on constate que les agents de la nature dépendent d’autres agents pour faire ce qu’ils font, alors on ne peut nier qu’ils puissent aussi dépendre de l’action divine.

Voici par exemple une voiture qui accélère sur la route. Son moteur est un agent réel et suffisant pour expliquer l’accélération. Si, parce que l’action du moteur est suffisante, on en déduisait qu’elle est aussi exclusive de toute autre action, alors il faudrait dénier toute causalité au carburant ou au conducteur. On viendrait d’inventer la voiture parfaitement autonome et écologique. Évidemment, il n’en est rien. L’action du moteur, toute suffisante qu’elle soit, n’est exclusive ni de l’action du carburant, ni de l’action du conducteur, ni a fortiori de l’action divine.

De même, la plaque chauffante sous la bouilloire est la cause suffisante du réchauffement de l’eau. Mais toute suffisante qu’elle soit, elle n’est exclusive ni de l’action de l’électricité dans la résistance, ni de l’action du transformateur local d’électricité, ni a fortiori de l’action divine.

De pot., q. 3, a. 7, ad 8 : « La nécessité de nature, par laquelle la chaleur agit, est constituée par l’ordre de toutes les causes antécédentes. C’est pourquoi elle n’exclut pas la puissance de la cause première [Dieu]. »[8]

L’erreur naturaliste

Lorsque les naturalistes formulent l’alternative stricte entre Dieu et la nature (alternative partagée par les occasionnalistes, ce pourquoi le conflit entre ces deux camps est instructif) ils commettent donc une erreur. Bien qu’elle soit commise à propos de Dieu, cette erreur est en réalité de portée universelle, elle touche à la compréhension de ce qu’est une cause suffisante. Elle consiste à penser qu’une cause suffisante est forcément une cause exclusive. Or ce n’est pas parce qu’une action suffit à expliquer un phénomène qu’aucune autre action n’intervient pour le produire. Le moteur de la voiture, cause suffisante du déplacement, n’exclut pas la causalité du conducteur et du carburant. La plaque chauffante, cause suffisante du réchauffement, n’exclut pas la causalité de l’électricité ou du transformateur. Prétendre le contraire et transformer toute cause suffisante en cause exclusive revient à affirmer que le monde est vide non seulement du gouvernement divin mais de tout gouvernement d’une chose par une autre.

Si tel était le cas, si chaque créature régnait en souverain absolu sur son agir, ne le devant qu’à elle-même, l’univers aurait une autre physionomie. Les choses y seraient juxtaposées comme des reines sans royaume. Car dans le même temps où chacune serait absolue souveraine sur son propre agir, elle aurait à composer avec la souveraineté absolue de toutes les autres. De sorte que toutes se retrouveraient alliées ou ennemies au gré du hasard et s’entrechoquant de manière chaotique. La seule manière pour une chose de se frayer son chemin dans un tel monde serait de s’imposer aux autres par la violence. Cette manière d’envisager la sociabilité comme une lutte perpétuelle pour la survie ou pour la liberté d’action n’est pas sans rappeler certaines doctrines politiques, et cela n’a rien d’une coïncidence. La transformation des causes suffisantes en causes exclusives est une erreur contagieuse. Les sciences de la nature finissent par en être elles-mêmes victimes comme on va le voir.

Un univers ordonné par des gouvernements particuliers

Repartons donc de ce constat que les agents de ce monde ne sont pas des souverains absolus mais des souverains relatifs sur leur agir. Ils exercent une véritable causalité mais ne causent que parce qu’ils sont causés, ne meuvent que parce qu’ils sont mus[9]. Ils appartiennent ainsi à des séries causales. Dans ces séries causales, certaines possèdent une cohérence interne et saint Thomas appelle ces séries cohérentes des ordres par soi.

L’ordre par soi

La particularité d’un ordre par soi de causalité est 1) que l’agent qui est en haut de la chaîne vise l’effet final produit par toute la chaîne, et 2) que les causes intermédiaires sont subordonnées à la production de cet effet. Si, en revanche, une chaîne causale ne remplit pas ces conditions, on parlera d’un ordre par accident.

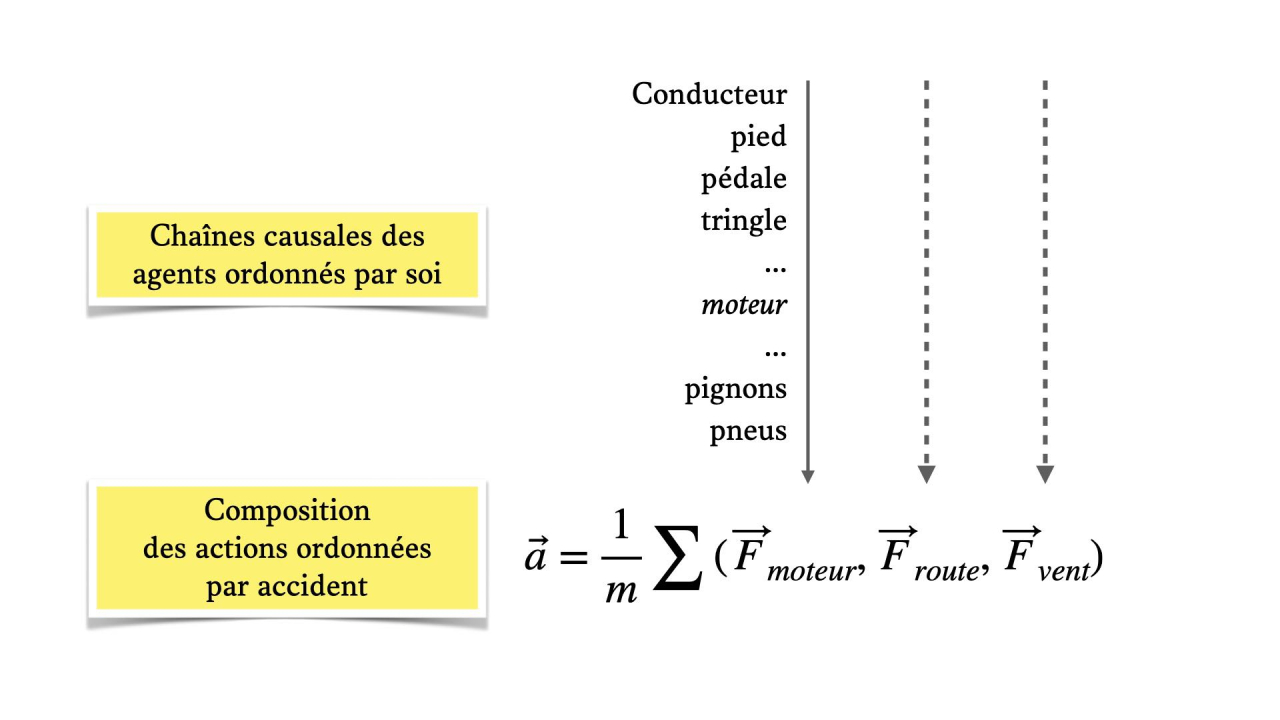

Dans l’exemple de la voiture qui accélère, le conducteur veut atteindre le prochain carrefour. Il vise la fin et toutes les autres causes sont subordonnées à atteindre cette fin. Ainsi, il appuie son pied sur la pédale, laquelle transmet le mouvement à une tringle, qui pousse une manette d’ouverture des gaz, et ainsi de suite jusqu’aux pneus qui amènent le véhicule au carrefour. Toutes ces causes (pied, pédale, tringle, manette…) sont ainsi ordonnées par soi à produire le déplacement jusqu’au carrefour. Elles sont des causes réelles de l’accélération. Pourtant, aussi réelles soient-elles, elles n’apparaissent pas dans l’équation de Newton rappelée plus haut. L’équation de Newton réduit cette chaîne causale à une seule force suffisante, la force motrice de l’accélération. Autrement dit, l’équation de Newton ne sert pas à connaître les ordres par soi, elle sert à connaître seulement comment des chaînes causales étrangères les unes aux autres viennent à composer dans la production d’un effet commun. Pour reprendre notre exemple de la voiture, on connaîtra l’accélération en composant trois chaînes causales différentes, celle de la voiture, celle de la route et celle du vent :

Le gouvernement

Avançons d’un pas supplémentaire. En mettant en évidence un ordre par soi, nous venons de décrire un gouvernement au sens de saint Thomas, puisqu’un gouvernant, au sommet de la chaîne causale, dirige ses subordonnés à la production de l’effet en imprimant en eux quelque mouvement ou changement. Parler de gouvernement, ajoute deux conditions à ce que nous avons dit jusqu’à présent.

D’une part, le fait que le premier agent agisse pour une fin se répercute sur l’action des agents intermédiaires : ils ne font plus seulement leur action propre, désormais ils sont partie prenante de l’agir du gouvernant en vue de l’effet visé par lui. Dans notre exemple, le moteur de la voiture ne se contente pas de tourner, il tourne pour amener le conducteur à la destination que le conducteur a fixée.

D’autre part, le gouvernant doit appliquer à agir toute la chaîne causale de l’ordre par soi, et il doit le faire de manière continue jusqu’à atteindre l’effet visé. Dans notre exemple, le moteur de la voiture est ainsi sollicité par le conducteur durant tout le trajet, et il est arrêté par le conducteur une fois la destination atteinte. Ce point est essentiel : gouverner est un acte, et cet acte consiste à mobiliser actuellement les causes intermédiaires.

L’instrument

Ajoutons un dernier pas. Nous voyons que dans l’action de gouverner les actions ne sont ni mutuellement exclusives, ni seulement collaboratives. Car dans les actions mutuellement exclusives, plus l’un des agents agit, moins les autres ont quelque chose à faire. Et dans les actions collaboratives, plus il y a d’agents, plus la part de ce que chacun fait est réduite (la production de l’effet se partage entre les agents). Au contraire, le propre d’un gouvernement est que plus le gouvernant gouverne, plus les gouvernés agissent.

Il appartient donc à la nature même du gouvernement de susciter un mouvement dans d’autres que lui, et si ce qui est ainsi mû devient lui-même un agent partageant la fin du gouvernant, il est associé à ce gouvernement et intègre l’ordre par soi établi par le gouvernant. Autrement dit, l’action du gouvernant inclut l’action des gouvernés dans son action, elle la suscite et s’en sert. C’est pourquoi les causalités ne se concurrencent pas mais elles s’intègrent, elles s’emboîtent à la manière de poupées russes. Cette manière pour des causalités de s’emboîter a un nom, on parle communément d’instrument[10].

Un exemple le fera mieux comprendre. Pour rédiger une conférence, j’ai besoin d’ordonner par soi une série d’agents qui sont autant d’instruments liés les uns aux autres. Dans l’ordre descendant, mon esprit dirige mon cerveau, puis ma main, puis un stylo, puis de l’encre pour produire l’effet final : le manuscrit inscrit sur du papier.

Chaque agent de cette chaîne a une puissance ou vertu propre, qui est mobilisée pour produire l’effet : l’esprit pense, le cerveau code un signal, la main transcrit en formes spatiales, le stylo condense ces formes en un point, l’encre noircit.

L’encre, qui est l’agent le plus près du papier est un instrument de tous les agents qui la précèdent, elle agit dans la vertu de tous, de sorte qu’elle noircit le papier non avec des taches insignifiantes mais en y couchant une pensée. L’encre ne pense pas et pourtant, dans la vertu de l’agent principal, elle rend visible une pensée.

Tout cela arrive parce que ma causalité englobe la causalité de chaque instrument et elle les intègre selon leur ordre, les postérieures dans les antérieures. On retrouve cet ordre dans l’effet produit, où nous voyons que la pensée est l’élément le plus profond et le plus durable du manuscrit, tandis que chaque instrument apporte une détermination de plus en plus superficielle et contingente à mesure qu’on se rapproche du papier. Ceci se repère aux différentes manières dont un manuscrit peut devenir illisible, selon que l’encre s’efface, que les appuis du stylo disparaissent, que les mouvements de l’écriture sont indéchiffrables, que le cerveau embrouille les signes, ou que la pensée est incohérente.

Cette compréhension de l’ordre par soi, du gouvernement et de l’instrument à partir de cas simples peut être généralisée au niveau de la nature. Depuis un demi-siècle, l’étude des gouvernements naturels a renouvelé de nombreux domaines scientifiques, comme l’astronomie, l’étude des écosystèmes, la climatologie, la chimie organique, la neuroscience[11]. Le prix Nobel Robert Laughlin a, à sa manière, bien exprimé ce basculement :

« Ce à quoi nous assistons est une transformation de notre vision du monde dans laquelle le but de comprendre la nature en la décomposant en des éléments toujours plus petits est supplanté par celui de comprendre comment la nature s’organise. »[12]

La nature est un enchevêtrement multi-scalaire et multi-dimensionnel d’ordres par soi, qui s’imbriquent ou s’empilent, et qui de surcroît interagissent de manière contingente dans des ordres par accident. Le monde est saturé de gouvernements particuliers. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le degré de complexité que l’on découvre en étudiant ces gouvernements défie rapidement nos capacités scientifiques.

Le propre du gouvernement divin

On pourrait penser que toutes ces considérations ne nous rapprochent pas de Dieu. Au contraire, elles nous y conduisent tout droit au point qu’on n’y parviendrait pas aussi bien sans elles[13].

L’agent premier universel

Nous avons en effet compris que la redécouverte du gouvernement divin passait par la redécouverte des gouvernements particuliers qui tissent l’ordre de l’univers. Si l’on ne voit pas les seconds, on n’a plus le moyen de voir le premier. Ceci nous est apparu à trois niveaux. Tout d’abord, plus un gouvernant agit, plus les agents subordonnés agissent. Par conséquent, il est faux de croire qu’en expliquant les phénomènes naturels par des causes naturelles, on diminue d’autant le champ du gouvernement divin. C’est même le contraire qui est vrai : plus nous découvrons les causes naturelles des phénomènes naturels, plus les actions des créatures sont mises en lumières, plus la connaissance du gouvernement divin s’enrichit.

En deuxième lieu, dans un ordre par soi d’agents, chaque agent est pleinement et totalement la cause de son effet, de telle sorte que les actions ne s’excluent pas mais qu’elles s’imbriquent. Là réside l’erreur des deux objections communes à l’action de Dieu dans la nature, celle de la liberté de l’acte libre et celle, plus générale, de la suffisance des causes naturelles. Que l’homme agisse librement, et que les choses soient productrices de leurs effets, cela n’exclut en rien que l’homme ou les choses appartiennent à des chaînes causales qui soient des ordres par soi. Être vraiment cause de son agir et vraiment cause suffisante de son effet est tout à fait compatible avec le fait d’être sujet d’un gouvernement exercé par d’autres, y compris par Dieu. Cela est même non seulement compatible mais attendu : un gouvernant attend de chacun de ses subordonnés qu’il fasse pleinement et totalement ce qu’il peut faire.

En troisième lieu, un gouvernement ne s’observe pas en restant collé aux phénomènes mais en prenant de la hauteur pour considérer les séries de causes ordonnées par soi. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que les sciences de la nature ont connu quelques siècles d’aveuglement. Lorsque, en effet, la révolution scientifique galiléo-newtonienne a centré son explication du mouvement sur les agents immédiats et sur la composition de leurs forces pour produire l’effet, elle a par le fait même détourné son attention des gouvernements particuliers à l’œuvre pour produire ces mêmes mouvements (dans notre exemple de la voiture, le gouvernement particulier intégrant l’ensemble des causes entre le conducteur et les pneus est réduit à une seule force, celle qui se mesure au niveau des pneus accrochant la route). Cette réduction plus ou moins consciente du champ de vision fut nécessaire dans un premier temps, et ses remarquables succès ont d’autant mieux contribué à camoufler les phénomènes naturels de gouvernement. Il reste que leur redécouverte récente montre que les sciences de la nature ne peuvent désormais plus continuer à les ignorer.

Nous voici donc face à un double constat. D’un côté, l’existence dans la nature d’un écheveau immense de gouvernements particuliers suivant chacun leur fin particulière. De l’autre, un univers agrégeant ces gouvernements particuliers, et qui pourtant n’est pas un gigantesque chaos. De là découle l’affirmation qu’un agent premier doit ordonner l’univers. Cet agent premier doit savoir où il va, il doit être intelligent. Il faut aussi qu’il gouverne. Cela signifie qu’il doit appliquer continûment chaque agent à son opération car, rappelons-le, un gouvernement doit être actuel pour que l’effet soit obtenu[14]. Saint Thomas relève qu’à la manière dont une maison bien entretenue manifeste qu’un homme l’habite, « l’ordre déterminé des choses démontre de manière claire le gouvernement du monde ». Il considère qu’il y a là, dans cet ordre de la nature qui alimente toute la littérature scientifique aujourd’hui, la base d’une démonstration de l’existence de Dieu[15].

Le gouvernement du Dieu Unique

Les Saintes Écritures nous contraignent pourtant à dépasser cette première conclusion. Le Dieu Unique n’est pas seulement un agent au-dessus de tous les agents, ni un gouvernant au-dessus de tous les gouvernants. Dieu est Dieu et, pour reprendre l’expression du quatrième concile du Latran, entre son gouvernement et nos meilleurs gouvernements, le semblable s’efface derrière le dissemblable[16]. Pour cerner ce propre du gouvernement divin, Thomas recourt fréquemment au parallèle avec la création :

Sum. theol., Ia, q. 103, a. 5, resp. : « De même que rien ne peut être qui ne soit pas créé par Dieu, de même rien ne peut être qui ne soit pas sujet à son gouvernement ».

Ce parallèle, directement issu de la théologie juive du Dieu unique, oblige à considérer l’action divine de gouverner à la même hauteur, avec la même perfection suréminente, que l’action divine de créer. Remarquons à cet égard que de nombreuses théologies, anciennes ou contemporaines, nous quittent à cet endroit, victimes de l’attraction terrestre. Soit parce qu’elles ne parviennent pas à tenir l’universalité et la radicalité de l’action de gouverner. Soit parce qu’elles n’y voient pas à l’œuvre la même bonté, la même sagesse et la même puissance que dans la création. Soit parce qu’elles sont indifférentes à la fin unique de tout l’agir divin, qui est la bonté de Dieu. Car Dieu fait et conduit les créatures pour qu’elles deviennent bonnes, pour qu’elles portent la ressemblance de la bonté divine.

Un gouvernement qui associe les créatures

Saint Thomas distingue ici deux étages de cette ressemblance. D’une part, puisque Dieu est bon en Lui-même, les créatures sont créées bonnes et gouvernées pour devenir parfaitement bonnes, chacune selon la perfection qui lui revient. D’autre part, parce que Dieu est bon en causant la bonté des créatures, les créatures ressemblent à Dieu en causant elles aussi la bonté dans d’autres qu’elles[17]. Dès lors, tout s’ensuit : pour causer, elles doivent agir ; pour causer la bonté, elles doivent diriger vers le bien ; pour diriger d’autres, elles doivent les gouverner ; et pour les gouverner elles doivent être intégrées à des ordres par soi. Ainsi, en imitant Dieu qui est cause du monde, chaque créature devient cause dans le monde, elle participe à établir, maintenir, faire « progresser » l’ordre de la nature, et cela sous la direction imprimée « par la cause gouvernant le tout »[18].

De pot., q. 3, a. 7, ad 16 : « Dieu pourrait produire l’effet de la nature même sans faire la nature [agissant comme cause seconde]. Mais il faut que se fasse cet effet par l’intermédiaire de la nature, afin que soit maintenu l’ordre de la nature. »

Ainsi, la suffisance des causes naturelles pour maintenir l’ordre de la nature n’est non seulement pas surprenante, mais elle est attendue. Elle est même nécessaire « afin que soit maintenu l’ordre de la nature » sous l’unique gouvernement divin. S’il fallait que Dieu complète, supplée, bouche les trous de la causalité, Il ne serait plus le Seigneur appliquant à l’action chaque agent en chaque ordre par soi. Pour autant, cette suffisance des causes naturelles ne rend pas inutile l’action divine, au contraire. Pour qu’elle soit possible, il faut que l’action des créatures soit imbibée de l’action divine. Dieu élève les créatures à la dignité de causes non pas pour se décharger de l’ordre du monde mais pour qu’elles aussi en soient chargées[19].

Un gouvernement de l’intime des choses

Apparaît alors une dernière facette de l’agir divin dans ce qu’il a de proprement divin. Parce que Dieu a fait tout ce qu’Il gouverne, son gouvernement n’est pas extérieur aux choses. Et parce qu’Il est le premier agent, sa causalité est la plus profonde, elle porte, maintient et perfectionne toutes les vertus et tous les effets. L’acte libre en offre le meilleur exemple. Nous avons montré que, pour l’homme, être pleinement et totalement agent n’exclut en rien le gouvernement divin. Il reste cependant que la liberté de l’agir humain soulève une difficulté particulière, car elle n’est pas compatible avec une influence extérieure qui la contraindrait. Ce qui est contraint n’est plus libre. La réponse de saint Thomas consiste à revenir au principe énoncé plus haut : Dieu n’est pas extérieur à notre liberté comme le sont toutes les autres choses de l’univers, parce que Dieu gouverne à la même profondeur qu’Il crée.

De pot., q. 3, a. 7, ad 14 : « Ce n’est pas n’importe quelle cause qui exclut la liberté, mais seulement la cause contraignante. Or ce n’est pas ainsi que Dieu est la cause de notre opération. »[20]

SCG, III, c. 88 : « Le violent s’oppose au mouvement naturel et au mouvement volontaire, car l’un et l’autre doivent venir d’un principe intrinsèque. […] Le seul agent qui peut causer sans violence le mouvement de la volonté est celui qui cause le principe intrinsèque de ce mouvement, la puissance même de la volonté. Cet agent est Dieu, qui seul crée l’âme »[21].

De pot., q. 3, a. 7, ad 13 : « Lorsqu’on dit que la volonté possède la maîtrise de son acte, ce n’est pas par l’exclusion de la cause première, mais parce que la cause première n’agit pas dans la volonté en la déterminant à une seule chose de manière nécessaire, à la manière dont la cause première détermine la nature. C’est pourquoi la détermination de l’acte demeure au pouvoir de la raison et de la volonté. »[22]

Dieu, faisant la volonté, est le seul qui puisse appliquer la volonté à l’action sans la violenter. Et ceci peut être étendu à tous les principes intrinsèques d’action, toutes ces vertus que l’on trouve dans les choses. Saint Thomas d’Aquin se fait ici maître de contemplation. Car si nous résumons le chemin parcouru avec son aide, nous voyons qu’il n’a rien fait d’autre que nous montrer ce que « être dans la main de Dieu » veut dire. Où que je regarde de ce que fait une créature, le Seigneur est là, agissant :

De pot., q. 3, a. 7, resp. : « Au total, Dieu est la cause de l’action de quoi que ce soit en tant qu’il donne la vertu pour agir, et en tant qu’il la conserve, et en tant qu’il applique à l’action, et en tant que par sa vertu toute autre vertu agit. »

Or il faut se rappeler que Dieu n’est pas autre que sa vertu, ni autre que son agir. Là où est sa vertu, là Dieu est présent. Là où est son agir, là Dieu est présent. Ainsi, le Transcendant est-il le plus intime. Je poursuis la lecture de ce texte :

« Et si nous joignons cette conclusion au fait que Dieu est sa vertu et qu’il est dans n’importe quelle chose (non pas comme une partie de son essence mais comme tenant cette chose dans l’être), alors il s’ensuit que Dieu lui-même opère immédiatement en quelque opérant que ce soit, sans qu’il y ait à exclure l’opération de la volonté et de la nature. »

Regarder les créatures qui agissent, c’est indissociablement regarder Dieu présent en elles, agissant en elles pour les guider, au plus intime de chacune, dans chacune de leurs activités et jusqu’aux effets qu’elles produisent, pour les guider vers le bien et concourir à l’ordre de l’univers. Il n’y a donc pas à choisir entre Dieu et la nature. C’est quand la nature fait ce qu’elle a à faire qu’elle parle le mieux de son Seigneur.

De pot., q. 3, a. 7, ad 3 : « Il n’y a pas d’empêchement à ce que la nature et Dieu opèrent pour [causer] un même effet, à cause de l’ordre qui existe entre Dieu et la nature »[23].

fr. Emmanuel Perrier, op

[1] Cette connaissance est intimement liée à la connaissance de ce que Dieu est le Seigneur d’Israël. Le même est créateur de tout, seigneur de tout et seigneur d’Israël. Dans le Pentateuque, l’élection particulière d’Israël et l’exclusivité de l’Alliance avec Israël sont le chemin pour découvrir l’universalité de l’action créatrice et de la seigneurie du Dieu Unique. De même, chez les prophètes, l’annonce du salut à venir s’appuie sur l’agir créateur et souverain. Par ex. Is 45, 12-13 : « C’est moi qui ait fait la terre, j’ai créé l’humanité qui l’habite. C’est moi qui de mes mains ai déployé les cieux et qui donne des ordres à toute leur armée. C’est moi qui ai suscité Cyrus pour la victoire, je lui ai aplani la route. Il reconstruira ma ville, il rapatriera mes déportés… »↩

[2] Sum. theol., Ia, q. 103, a. 1, resp. : « ad divinam bonitatem pertinet ut, sicut produxit res in esse, ita etiam eas ad finem perducat. Quod est gubernare ». Lorsqu’il s’agit de Dieu, le gouvernement combine quatre aspects : « Non seulement Dieu donne leur forme aux choses, mais il les conserve aussi dans l’être, et il les applique à agir, et il est la fin de toutes leurs actions » (Sum. theol., Ia, q. 105, a. 5, ad 3). On retrouve une formule similaire en SCG III, c. 70, n. 5.↩

[3] Une réponse répandue à ce problème consiste à faire de la liberté une exception au gouvernement divin. Le domaine de la morale serait donc séparé du domaine de la nature. Ce dernier, marqué par les déterminismes serait compatible avec la seigneurie divine. En revanche Dieu serait Seigneur de l’homme d’une autre manière, plutôt par incitation ou invitation d’un agent libre, à la manière d’un dialogue et d’une collaboration, ce qui préserverait l’autonomie de la moralité humaine et la souveraineté de l’homme sur son agir. Cette réponse a le triple inconvénient de couper l’âme humaine du reste de la création (puisque le corps demeure, lui, soumis au gouvernement divin des corps), de ne pas répondre à la seconde objection (elle abandonnera donc le gouvernement divin totalement) et de sortir le salut de l’homme (âme et corps) de la Providence divine (le salut sera extrinsèque à l’ordre de la nature).↩

[4] Isaac Newton, Principia mathematica : « Le changement qui arrive dans le mouvement est proportionnel à la force motrice imprimée, et il s’accomplit dans la ligne droite suivant laquelle cette force a été imprimée (mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, & fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur) ». Partant de là, on peut connaître dans quelle proportion le changement d’état d’un mobile est corrélé à la somme des forces qui s’exercent sur lui.↩

[5] Il existe encore une incertitude sur le fondement naturel de la gravitation, mais d’un point de vue théologique ou philosophique il n’y a aucun raison de penser qu’elle fasse exception.↩

[6] Sur la distinction entre une action immédiate de Dieu et un miracle, cf. Sum. theol., Ia, q. 105, a. 1 et art. 6-7.↩

[7] Autant dire que Dieu serait Seigneur sans aucun subordonné, puisqu’Il ferait tout Lui-même. Pour la réponse de Thomas à l’occasionnalisme, notamment d’Avicébron, cf. SCG III, c. 69-70 ; De pot., q. 3, a. 7 ; Sum. theol., Ia, q. 115, a. 1.↩

[8] Thomas d’Aquin, De pot., q. 3, a. 7, ad 8 : « necessitas naturae, per quam calor agit, constituitur ex ordine omnium causarum praecedentium; unde non excluditur virtus causae primae. »↩

[9] Être mû, c’est-à-dire être ramené de la puissance à l’acte, s’impose à la créature en raison de son statut créé. Elle doit en effet atteindre sa perfection dans des opérations qui sont pour elle un devenir-parfait, un mouvement vers la perfection. Or les créatures imitent Dieu non seulement en devenant elles-mêmes parfaites mais aussi en étant cause de la perfection pour d’autres (cf. Sum. theol., Ia, q. 103, a. 4). Par conséquent, une partie de leurs mouvements vers la perfection consiste à en mouvoir d’autres, c’est-à-dire à être agent. Ainsi l’animal mange-t-il pour conserver sa vie (sa perfection propre) et engendre-t-il une progéniture (la causalité de la perfection en d’autres). Être agent et être mû ont donc des fondements distincts, mais être agent présuppose d’être mû et ajoute une détermination particulière au fait d’être mû.↩

[10] Sum. theol., IIIa, q. 62, a. 1, ad 2 : « Ainsi il revient à la hache de couper en raison de son tranchant, tandis qu’il lui revient de faire un lit en tant qu’elle est l'instrument de l’art [qui est dans l’artisan]. Toutefois, l’action instrumentale n’est parfaite qu’en exerçant l’action propre : c’est en coupant que la hache fait le lit. »↩

[11] Je prends ici comme point de repère l’article séminal de P. W. Anderson, « More is Different », Science 177 (1972), n. 4047, p. 393-396.↩

[12] Robert B. Laughlin, A Different Universe, Basic Books, New York, 2005, p. 76 : « What we are seeing is a transformation of worldview in which the objective of understanding nature by breaking it down into ever smaller parts is supplanted by the objective of understanding how nature organizes itself. » Notons cependant que la notion d’émergence, qui a aujourd’hui les faveurs des scientifiques, est trop confuse pour appréhender les différents principes d’ordres par soi. Notamment parce qu’elle ramène aussi dans son filet des phénomènes procédant d’ordres par accident.↩

[13] On ne doit pas se dispenser de ce genre d’étude de la nature. SCG, II, c. 3 : « Les erreurs sur la création détournent en même temps de la foi. Cela arrive […notamment] quand on retire quelque chose à la vertu divine opérant dans les créatures parce que l’on ignore la nature de la créature ». Ignorer la nature créée conduit à se tromper sur l’agir divin puisqu’on ne voit ni où il trouve place ni ce qu’il fait. C’est ce genre d’erreur qui se produit avec la liberté de l’agir humain et la suffisance des causes naturelles. Pour certains, elles contredisent le gouvernement divin. Pour d’autres, elles impliquent que Dieu s’occupe du monde à distance ou seulement dans les grandes lignes.↩

[14] SCG III, c. 67 : « De même que Dieu n’a pas seulement donné l’être aux choses au moment où elles ont commencé d’être, mais qu’il cause l’être en elles aussi longtemps qu’elles sont, en les conservant dans l’être […] de même, ce n’est pas seulement au moment où les choses furent créées qu’il leur donna les vertus opératives, mais il les cause constamment en elle. Ainsi toute opération cesserait-elle, si l’influence divine venait à cesser ». On peut certes arguer que les lois de l’inertie permettraient d’envisager un gouvernement par impulsion initiale. Cette objection n’est qu’apparente, car l’inertie a elle-même besoin d’être expliquée. Si l’agent qui applique à l’opération doit être en contact constant avec le mobile, ce contact n’est pas un contact local, c’est le contact d’une vertu sur une autre vertu. Lorsqu’un mobile continue son mouvement dans l’élan qu’il a reçu lors du contact local, il s’éloigne localement du point de contact mais il demeure porté par l’énergie reçue (entendue au sens physique). Cette énergie n’est autre que la vertu de l’agent qui continue de s’appliquer sur lui. Newton l’expliquait lui-même : « The vis inertiae is a passive principle by which bodies persist in their motion or rest, receive motion in proportion to the force impressing it, and resist as much as they are resisted. By this principle alone there never could be any motion in the world. Some other principle was necessary for putting bodies into motion ; and now they are in motion, some other principle is necessary for conserving the motion. » (Newton, Optics, Book 3, q. 32).↩

[15] Sum. theol., Ia, q. 103, a. 1, resp. ; cf. Ia, q. 2, a. 3, Quinta via.↩

[16] Concile de Latran IV (1215), c. 2, Denz. n. 806 : « Inter creatorem et creaturam non potest similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda ».↩

[17] Cf. Sum. theol., Ia, q. 103, a. 4. Dieu veut donc que les créatures produisent des effets, et qu’elles soient vraiment les causes de leurs effets, sinon Il se contredirait Lui-même : Sum. theol., Ia, q. 105, a. 6, resp. : « Si l’on considère l’ordre des choses en tant qu’il dépend de la cause première [Dieu], alors Dieu ne peut faire ce qui est contre l’ordre des choses : si en effet il le faisait, il irait contre sa science [suam praescientiam] ou contre sa volonté ou contre sa bonté. »↩

[18] Sum. theol., Ia, q. 22, a. 8, resp.↩

[19] In Io, 1, 8 (n. 119) : « videmus in ordine universi, quod Deus producit aliquos effectus per causas medias, non quia ipse impotens sit ad eos immediate producendos, sed quia ad nobilitandas ipsas causas medias eis causalitatis dignitatem communicare dignatur. »↩

[20] De pot., q. 3, a. 7, ad 14 : « Ad decimumquartum dicendum, quod non quaelibet causa excludit libertatem, sed solum causa cogens: sic autem Deus non est causa operationis nostrae. »↩

[21] Cf. Sum. theol., Ia, q. 105, a. 4 ; SCG, III, c. 88, 6. L’homme étant souverain relatif sur son agir, si Dieu ne causait pas la volonté à agir librement, alors ce sont les déterminismes naturels qui s’en empareraient et c’en serait fini de la liberté.↩

[22] De pot., q. 3, a. 7, ad 13 : « Ad decimumtertium dicendum, quod voluntas dicitur habere dominium sui actus non per exclusionem causae primae, sed quia causa prima non ita agit in voluntate ut eam de necessitate ad unum determinet sicut determinat naturam; et ideo determinatio actus relinquitur in potestate rationis et voluntatis. »↩

[23] De pot., q. 3, a. 7, ad 3 : « Nec impeditur quin natura et Deus ad idem operentur, propter ordinem qui est inter Deum et naturam. »↩