1. Propositions évidentes et propositions démontrables

On distingue dans l’épistémologie aristotélicienne deux types de propositions. Il y a des propositions démontrables (per aliud notae, connues au moyen d’autre chose) et des propositions indémontrables (per se notae, connues par soi), qu’on qualifie parfois d’« évidentes ».

Selon Aristote, en effet, toute connaissance certaine ne peut être le résultat d’une démonstration : « Toute science n’est pas démonstrative. » La démonstration est le procédé intellectuel qui consiste à faire apparaître la vérité d’une proposition originellement inconnue (la conclusion) en la rattachant à des propositions déjà connues (les prémisses). Or il est clair qu’on ne peut remonter à l’infini dans la série des prémisses elles-mêmes démontrées. Il faut s’arrêter et admettre l’existence de propositions immédiates (amesa), indémontrables, qui énoncent les premiers principes d’où part toute démonstration. Ces propositions sont saisies intuitivement, naturellement et infailliblement par l’intelligence grâce à un habitus que l’on appelle l’intellect des principes (noûs). Ainsi, de même que toutes les choses sont visibles par la lumière du soleil tandis que le soleil est visible par lui-même (il n’est pas éclairé par autre chose), de même certaines vérités sont connues médiatement dans la lumière des premiers principes, mais les premiers principes sont connus par eux-mêmes, en vertu de l’évidence qui émane d’eux.

Boèce, dans la perspective d’une axiomatisation de la pensée, s’était intéressé à ces propositions indémontrables (communis conceptio animae ou dignitas) qui sont à la base de toute science. Il les définissait ainsi :

« Une conception commune de l’esprit est une proposition que chacun approuve, une fois entendue. » (De hebdomadibus, 7)

Plus précisément, ces propositions « connues par soi » sont celles dont l’esprit perçoit la vérité dès lors qu’il comprend la signification de leurs termes qui les composent : le prédicat et le sujet. Par exemple – c’est l’exemple favori de saint Thomas –, dès que je sais ce que signifie le terme tout et ce que signifie le terme partie, je saisis immédiatement la vérité de la proposition : « Le tout est plus grand que la partie ». En effet, dans ce type de proposition, le prédicat appartient de droit au sujet,

- soit qu’il entre dans la définition même du sujet (ou s’y identifie) : un triangle a trois angles ; l'homme est un animal,

- soit qu’il en découle immédiatement : une substance incorporelle n'est pas localisée.

Toutefois, la notion de proposition connue par soi est une notion essentiellement relative au sujet connaissant. Pour qu’une proposition m’apparaisse évidente, il ne suffit pas que le lien entre le prédicat et le sujet soit objectivement nécessaire, encore faut-il que je perçoive subjectivement la nécessité de ce lien entre le prédicat et le sujet. Une proposition peut donc être évidente en soi (per se nota per se) et ne pas l’être pour une personne déterminée (per se nota quoad nos). Soit parce que cette personne ne perçoit pas la connexion entre le sujet et le prédicat, soit parce qu’elle ignore la définition, la ratio, du prédicat et/ou du sujet. Pour reprendre l’exemple que saint Thomas emprunte à Boèce, la proposition : « Les réalités spirituelles ne sont pas localisées » est évidente pour le philosophe, mais elle ne l’est pas pour le commun des mortels.

2. L’inévidence que Dieu existe

La proposition « Dieu existe » est objectivement évidente en elle-même, de sorte que si je savais ce qu’est Dieu, c’est-à-dire si je connaissais son essence, je verrais aussitôt que Dieu est et ne peut pas ne pas être. Ainsi, pour les bienheureux qui voient l’essence divine, l’existence de Dieu est encore plus évidente que ne l’est pour nous le principe de non-contradiction. Mais, précisément, ici-bas, je ne sais pas ce qu’est Dieu (quid sit). Je ne connais pas ce qui définit son essence. Son existence n’est donc pas évidente pour moi.

Pourtant, à l’époque de saint Thomas, il ne manquait pas de théologiens — à commencer par son collègue saint Bonaventure — pour soutenir, dans une ligne augustinienne relayée par saint Anselme de Cantorbéry, que l’existence de Dieu était évidente.

N’est-elle pas une vérité innée, dont la connaissance est naturellement inscrite dans l’esprit de tout homme ? Et si on leur objectait le fait de l’athéisme – l’insensé qui déclare : « Pas de Dieu » (Ps 14, 1) —, ils répondaient que l’athéisme véritable était impossible. L’athée ne sait pas ce qu’il dit. Il ne peut pas penser formellement la négation qu'il énonce matériellement. Certes, les partisans de l’évidence ne prétendaient pas — ce serait contre intuitif! — que tout homme aurait une connaissance actuelle et explicite de Dieu, mais ils pensaient que si quiconque se mettait dans les conditions subjectives requises pouvait prendre conscience qu’il connaissait déjà l’existence de Dieu.

Trois types d’argumentations peuvent aller dans ce sens.

Argument de l’évidence préalable

On croit toujours en quelque chose — la vérité, la vie, le bonheur —, sinon l’action devient impossible et la vie s’arrête. Or cette croyance implique logiquement une connaissance préalable de l’existence de Dieu. Ainsi saint Bonaventure faisait valoir que tout homme connaissait l’existence de Dieu puisqu’il connaissait l’existence de la vérité, agissait comme si le bonheur existait... Or, qu’est-ce que la vérité, qu’est-ce que le bonheur, sinon Dieu ? Prenons le cas de la vérité :

« Dieu est la vérité même. Or, nul ne peut penser que la vérité n’existe pas, car si on pose qu’elle n’existe pas, il s’ensuit qu’elle existe. Si, en effet, la vérité n’existe pas, il est vrai que la vérité n’existe pas. Il est donc impossible de penser que Dieu n’existe pas. » (Q. de ver., q. 10, a. 12, arg. 3)

Réponse de saint Thomas :

« La vérité est fondée sur l’être. De même donc qu’il est évident qu’il y a de l’être en général, il est évident qu’il y a de la vérité. Mais il ne nous est pas évident qu’il existe un premier Être qui est la cause de tout être, tant que cela n’est pas reçu par la foi ou prouvé démonstrativement. Il n’est donc pas non plus évident que toute vérité provient d’une vérité première ». (ibid., ad 3)

Saint Thomas ne nie pas que toute saisie de la réalité, qui est d’abord saisie de l’être (ens), premier objet de l’intellect, implique une certaine saisie de Dieu. Mais il ne s’agit pas d’une connaissance habituelle, qui serait déjà là, latente comme le trésor enfoui sous le sable, et qu’il suffirait de dégager. L’explicite n’est pas en acte dans l’implicite, ni la connaissance distincte dans la connaissance confuse. Ce n’est pas parce que, du haut du promontoire, je vois qu’il y a au loin des arbres qui forment une forêt, que je sais qu’il existe des chênes dans cette forêt. Ma connaissance du fait qu’il y a de l’être, de la vérité, du bien (ou même un bien suprême que l’on appelle le bonheur) ne contient pas une connaissance en acte de l’existence de l’Être, de la Vérité ou du Bien subsistant, bref de l’existence de Dieu. Il faut encore montrer par un processus intellectuel adéquat que l’être commun, la vérité commune, le bien commun, c’est-à-dire l’être, le vrai, le bien, qui se rencontrent dans le monde de notre expérience, exigent une Cause transcendante. La structure fondamentale du réel, à savoir la distinction entre les êtres par participation et l’Être subsistant, n’est pas donnée d’emblée à l’intelligence humaine. La connaissance de l’être commun fournit bien le point de départ de toute connaissance de Dieu et c’est en ce sens que la connaissance de Dieu peut être dite innée (cf. Ia, q. 2, a. 1, ad 1), mais on n’aboutit à l’affirmation de l’existence de Dieu qu’au terme d’un raisonnement, d’une démonstration proprement dite. Prenons une comparaison. Un télescope ordinaire permet de repérer une vague nébuleuse. Le fameux télescope Hubble, lui, me permet de distinguer quinze étoiles dans cette nébuleuse. Elles y étaient certes déjà objectivement, mais je n’en avais pas quant à moi, subjectivement, une connaissance explicite.

Argument de l’évidence de l’archétype

Si Dieu n’est qu’implicitement connu dans l’objet de notre connaissance, ne le serait-il pas de façon plus explicite dans l’acte de connaissance lui-même ? À l’époque de saint Thomas, tout un courant d’inspiration augustinienne prétendait que l’exercice de la pensée vraie exigeait une intervention spéciale de Dieu dans le processus cognitif, une illumination. En effet, puisque Dieu est la source, le modèle, l’archétype de toutes les créatures, il ne suffit pas pour connaître les créatures de les connaître en elles-mêmes, en les situant les unes par rapport aux autres, encore faut-il les référer à leur modèle éternel que sont les idées divines. C’est en référence à Dieu, leur Archétype, que les choses sont vraies. Pour connaître vraiment une chose, il faut la voir dans son modèle ou en liaison avec son modèle transcendant. La vérité est ici adaequatio rei ad Archetypum, adéquation de la chose à son archétype. Dieu doit donc être connu pour que soient vraiment connues les créatures. Dans cette perspective, il est tentant d’affirmer que Dieu est le premier objet de notre connaissance et que tous les autres objets que nous connaissons sont connus en Dieu. Dans ce cas, il est clair que l’existence de Dieu est une donnée immédiate. Voici comment saint Thomas présente cette position :

« Il est nécessaire que ce par quoi tout le reste est connu soit connu par soi. Or, tel est le cas de Dieu. De même, en effet, que la lumière du soleil est le principe de toute perception d’une réalité visible, de même la lumière divine est le principe de toute connaissance d’une réalité intelligible, puisque c’est en Dieu que le premier se réalise au plus haut point la lumière intelligible. Il faut donc que l’existence de Dieu soit connue par soi. » (SCG, I, c. 10)

Saint Thomas répond :

« La solution est facile et claire. Dieu sans doute est ce par quoi toutes choses sont connues. Mais non pas de telle manière que tous les autres choses ne soient connus qu’une fois qu’il est connu, comme c’est le cas pour les principes évidents par soi. Mais en ce sens que toute connaissance est causée en nous en vertu de son influence. » (ibid., c. 11)

La réponse est un peu lapidaire, mais il est facile de la comprendre à la lumière de la critique que saint Thomas adresse fréquemment à la théorie augustinienne de la connaissance. Bien sûr, Dieu, Lumière subsistante, est à l’origine de toute connaissance. Mais cela n’implique pas qu’il intervienne directement à l’intérieur du processus cognitif lui-même (encore moins qu’il soit explicitement le premier connu, ce que saint Augustin n’a d’ailleurs jamais prétendu). Il suffit que Dieu ait doté l’âme humaine de tout ce qui lui est nécessaire pour connaître, spécialement d’un intellect agent, participation créée à la Lumière incréée, capable de produire les espèces intelligibles à partir des images, et qu’il meuve l’intellect à son action comme il le fait pour toute autre puissance qui passe à l’acte. L’homme peut donc accéder à une connaissance vraie en mettant en œuvre ses “seules” capacités cognitives naturelles, au point qu’il peut s’imaginer se suffire s’il n’analyse pas plus en profondeur les conditions métaphysiques de son acte de connaître.

L’argument ontologique

On appelle argument ontologique, depuis Kant, un argument célèbre en faveur de l’existence de Dieu, que saint Anselme développe dans le Proslogion. Il n’est pas question de proposer ici une exégèse de ce texte fameux dont l’interprétation demeure hautement controversée. Je me contente d’exposer l’argument d’Anselme tel que Thomas l’a compris et critiqué.

Majeure : Le terme « Dieu » signifie ce dont on ne peut rien signifier de plus grand (id quo majus significari non potest).

Mineure : Or, ce qui existe à la fois dans la réalité (in re) et dans l’esprit (in intellectu) est plus grand que ce qui n’existe que dans l’esprit.

Conclusion : Donc, étant donné que Dieu existe dans l’esprit, du simple fait qu’on le pense, il doit aussi exister dans la réalité. Sinon on pourrait concevoir plus grand que Dieu : un Dieu existant et dans l’esprit et dans la réalité.

Par conséquent, dès que je connais le sens du mot Dieu, je sais que l’existence dans la réalité lui appartient. La reconnaissance de l’existence de Dieu découle immédiatement de la compréhension du sens de son nom. Je peux évidemment dire (ou me dire) que Dieu n’existe pas, mais je ne peux pas le penser, puisque la non-existence de Dieu implique une contradiction.

Pour saint Thomas, l’erreur d’Anselme est de prétendre déduire l’existence réelle à partir d’un concept, d’une idée. Or, ce passage est illégitime. D’une idée ne peut jamais sortir qu’une idée. L’idée de Dieu implique effectivement l’idée d’un être qui existe dans la réalité, mais l’idée d’existence, l’existence pensée (l’existence in actu signato), n’est pas l’existence réelle (l’existence in actu exercito). L’idée d’un Dieu existant dans la réalité ne permet donc pas d’affirmer que Dieu existe dans la réalité. Pour pouvoir affirmer l’existence réelle au terme d’un raisonnement, il faut qu’il y ait de l’existence réelle au principe. Le raisonnement ne suffit pas à « produire » par lui même l’existence. On peut utiliser le tuyau le plus perfectionné qui soit, s’il n’y a pas une source d’eau à l’entrée, il n’y aura rien à boire à la sortie !

En fait, s’opposent ici deux perspectives métaphysiques très différentes. Dans la perspective “essentialiste” d’Anselme, l’existence découle de l’essence, exprimée dans l’idée. L’existence est comme une propriété de l’essence. Elle est proportionnelle à l’essence. Plus une essence est parfaite, plus elle a d’existence. Par conséquent, l’essence la plus parfaite possède l’existence au degré suprême, c’est-à-dire existe dans la réalité. Pour saint Thomas, l’existence n’est pas une propriété de l’essence. L’acte d’être est irréductible à l’essence. Il relève d’un autre ordre. « Un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort... » (Qo 9,4).

3. Les enjeux du débat sur l’évidence que Dieu existe

Les enjeux de ce débat sur la nature de la démarche intellectuelle qui conduit à affirmer l’existence de Dieu sont considérables. J’en retiens trois. L’opposition sur la nature de cette démarche — évidence ou bien démonstration ? — est le signe d’une opposition radicale 1°, sur la nature de la philosophie, 2°, sur la nature de l’homme, 3°, sur la signification de l’athéisme.

Inévidence de Dieu et nature de la philosophie

Dieu est-il le point de départ ou bien le point d’arrivée de la démarche philosophique ? Si son existence est reconnue en vertu d’une intuition immédiate, il en est au point de départ. La philosophie revêt alors la forme d’un savoir déductif, « d’un rationalisme déductif, préparé par une longue ascèse mais déployé à partir d’un absolu immédiatement dévoilé » (P. Fontan, Le fini et l'absolu, p. 99). Le philosophe accède d’emblée au point de vue de Dieu (ou... de Sirius). Sa science se veut celle-là même de Dieu, qui connaît toutes choses en se connaissant lui-même. Le philosophe s’installe d’emblée au cœur de l’absolu et, à partir de là, déploie ces longues chaînes de raisons qu’affectionne tant le rationalisme classique. Cette première forme de métaphysique, qui va de l’Absolu vers le fini, est bien illustrée par Descartes ou Spinoza. Elle se caractérise par la croyance implicite en un parallélisme ontologico-logique : l’ordre de la pensée s’identifie à l’ordre de l’être.

Si, par contre, Dieu est le dernier connu, si l’affirmation de son existence est l’aboutissement de la démarche philosophique, se dessine alors une toute autre forme de philosophie. Une philosophie qui ne prétend pas s’identifier à la science divine, mais qui prend acte de la condition charnelle de l’esprit humain et qui, comme le dit J. Maritain, « commence par un acte d’humilité devant le réel connu d’abord par les sens, atteint par notre contact charnel avec l’univers » (Distinguer pour unir, OC, p. 361).

Dans cette perspective, l’ordre des concepts n’est pas l’ordre réel : il faut une « table de conversion » pour naviguer de l’un à l’autre. Nous avons affaire à « une métaphysique inductive n’affirmant la Source, en elle-même inexplorée, que sous la caution des dérivés qui n’en donnent pas l’essence mais l’exige et la situent, dans un au-delà sans commune mesure avec leur être. » (P. Fontan, Le fini et l'absolu, p. 99).

Inévidence de Dieu et anthropologie

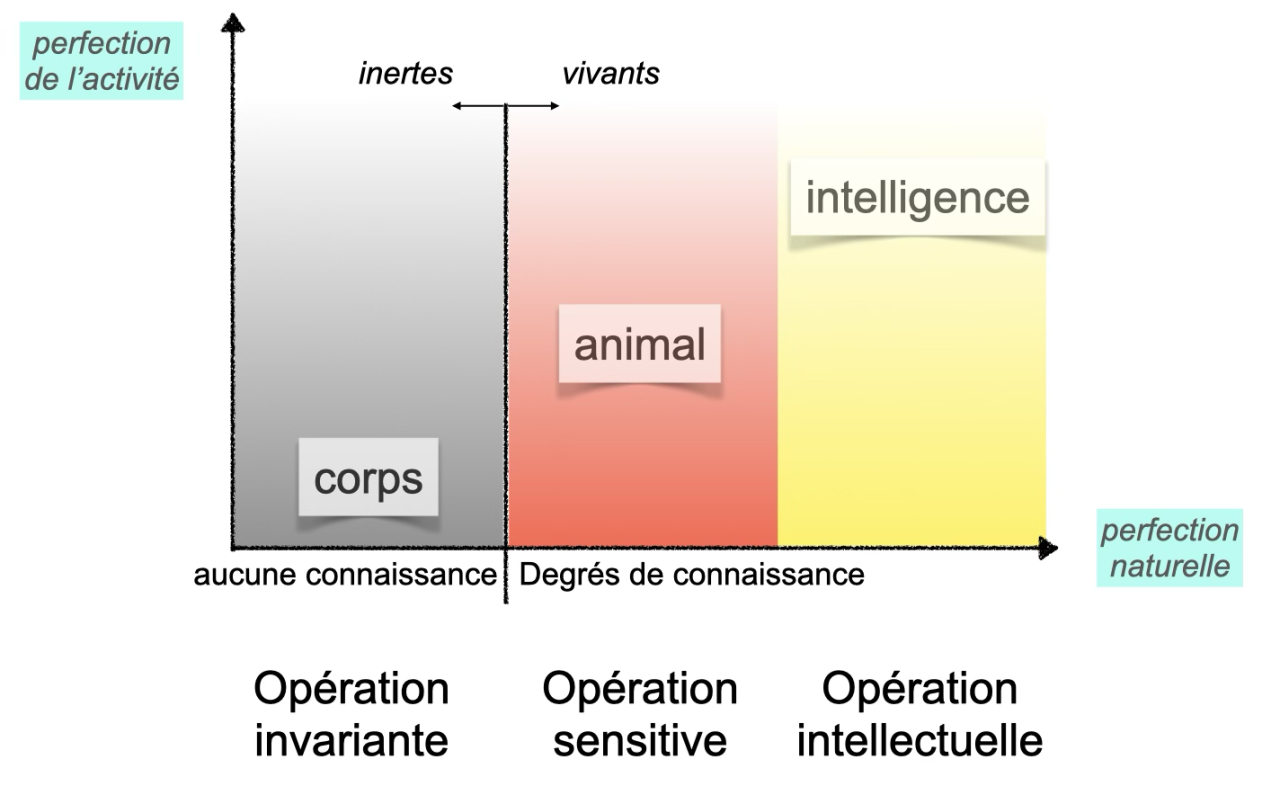

L’enjeu anthropologique n’est pas moindre. À la métaphysique déductive de Dieu premier connu correspond une anthropologie de type platonicien. A la métaphysique inductive de Dieu dernier connu correspond une anthropologie de type aristotélicien.

Dans la conception platonicienne commune, l’âme humaine est avant toutes choses une substance spirituelle complète et son union au corps, et par le corps au monde sensible, est accidentelle. À la vérité, son “lieu naturel” est l’univers intelligible, le monde divin des Idées : elle y est de plain-pied comme chez elle. Par conséquent, plus un objet est intelligible, c’est-à-dire, en fait, plus il est élevé dans la hiérarchie des essences, mieux il est connu par l’âme. Dieu étant l’intelligible suprême, il est l’objet privilégié, pour ne pas dire premier et direct, de la connaissance de l’âme.

Dans la conception aristotélicienne, l’âme n’est pas un pur esprit égaré dans la matière. Elle est la forme substantielle du corps. Par conséquent, même si, en tant qu’intelligence, elle est ouverte à tout l’intelligible, y compris aux plus hauts intelligibles, en tant qu’intelligence d’un esprit incarnée, l’objet propre et direct de sa connaissance est le monde corporel. C’est là qu’elle est le plus à l’aise, car cet objet lui est proportionné. À une intelligence incarnée correspond un intelligible incarné, les quiddités des réalités physiques. Cela ne signifie pas que l’intelligence humaine n’a aucune connaissance de la réalité « méta-physique », mais seulement que cette connaissance est indirecte, laborieuse, et passe par la médiation de l’expérience du monde sensible. L’intelligence va du plus connu au moins connu, ce qui est la définition même de la démonstration. Or, le plus connu pour nous, ce sont les êtres sensibles qui nous entourent. La seule démonstration possible de l’existence de Dieu est donc une démonstration qui part de notre expérience des êtres de ce monde pour remonter à l’existence de leur Cause.

Cette option aristotélicienne consone avec le thème chrétien de l’Incarnation comme structure sacramentelle de la rencontre de l’homme et de Dieu. Pourtant, historiquement, au XIIIe siècle, elle n’allait pas de soi dans un univers culturel saturé de religieux, où la présence de Dieu était pour ainsi dire palpable, immédiate. La thèse thomasienne de la non-évidence de l’existence de Dieu allait donc dans le sens d’un certain “désenchantement” du monde. Dans une belle page de la Philosophie au Moyen Age, Étienne Gilson décrit ainsi l’opposition entre les thèses du thomisme et la mentalité religieuse de beaucoup de ses contemporains :

« On arrache à la raison humaine la douce illusion qu’elle connaît les choses dans leurs raisons éternelles, on ne lui parle plus de cette intime présence et de cette consolante voix intérieure de son Dieu [critique de l’illumination augustinienne]. Pour lui interdire plus sûrement ces envols auxquels elle n’a plus droit, on rive l’âme au corps dont elle est directement la forme [...]. Réduite par cette nouvelle situation à tirer du sensible toute sa connaissance, même celle de l’intelligible, l’âme se voit fermer les routes directes qui conduisent à la connaissance de Dieu ; plus d’évidence directe en faveur de son existence... »

Inévidence de Dieu et athéisme

Saint Thomas a certainement conscience de cette nouveauté et il faut voir dans son attitude une exigence de vérité intellectuelle qui ne satisfait pas de l’habitude. Il fait ainsi observer :

L’opinion selon laquelle l’existence de Dieu serait évidente « tire en partie son origine de l’habitude où l’on est, dès le début de la vie, d’entendre proclamer et d’invoquer le nom de Dieu. L’habitude, surtout l’habitude contractée dès la petite enfance, a la force de la nature ; ainsi s’explique qu’on tienne aussi fermement que si elles étaient connues naturellement et par soi les idées dont l’esprit est imbue dès l’enfance. » (SCG, I, 11)

La non-évidence de l’existence de Dieu signifie aussi que, pour saint Thomas, l’athéisme est théoriquement possible. Pour saint Anselme, l’athéisme est littéralement impensable. L’impie peut bien proférer que Dieu n’existe pas, mais s’il pense ce qu’il dit, il se met en contradiction avec lui-même. Il est donc nécessairement soit inconscient soit de mauvaise foi. Dans une perspective thomiste, même si au XIIIe siècle l’athéisme reste un “cas d’école”, sociologiquement et culturellement improbable, la négation de Dieu est une possibilité réelle qui tient à la nature même de l’homme. Comme esprit incarné, l’homme n’accède au mystère de l’Absolu qu’indirectement, par la médiation du fini. Or, toute médiation est ambivalente. Elle est aussi bien une aide qu’un obstacle, un signe qu’un écran. En raison de sa consistance propre, comme res, la médiation peut retenir à soi le mouvement de l’intelligence, alors même qu’elle a vocation, comme signum, à le porter au-delà d’elle-même. Pour saint Thomas, l’athée ne se trompe que parce qu’il ne va pas assez loin ou assez profond dans sa recherche d’intelligibilité. Il s’arrête à la réalité du monde sensible et s’il peut s’y arrêter, c’est que le monde sensible ne se définit pas comme un pur signe de Dieu mais qu’il possède une épaisseur, une consistance, qui peuvent retenir le regard, comme l’observait déjà l’auteur du Livre de la Sagesse (Sg 13,6-9). Il s’ensuit que c’est dans la ligne même de sa recherche d’intelligibilité du monde que l’athée peut être rejoint et amené à transcender les explications trop partielles, trop limitées, trop superficielles pour rejoindre le cœur intelligible du réel : Dieu lui-même.

Découvrir plus de Bonino en achetant ce livre