Introduction

Jusqu’où l’intelligence artificielle ira-t-elle ? Face à une technologie qui soudainement progresse à très grands pas, qui ne cesse d’étonner par ses capacités, il est difficile de délimiter ce qu’elle peut faire de ce qui lui est impossible à faire. La ligne de démarcation semble être repoussée continuellement, ce qui alimente toutes sortes de fantasmes. Il est pourtant une manière simple de diminuer la part des incertitudes, qui consiste à s’appuyer sur ce que l’on sait avec quelque assurance.

À cet égard, nous avons établi dans un article précédent deux conclusions.

- Une intelligence artificielle est une machine, et cela implique qu’elle n’a pas la nature d’un vivant et encore moins d’un vivant intelligent.

- Une intelligence artificielle est un automate de l’intelligence. Elle est une machine à produire du contenu intelligible, tout comme par leur intelligence, les hommes produisent des contenus intelligibles. Ainsi, bien qu’elle ne soit pas une intelligence, elle possède une certaine ressemblance avec l’intelligence quant à l’opération.

La première conclusion permet d’affirmer que sont irrationnelles toutes les promesses ou les épouvantes de voir un jour une IA devenir vivante, et un vivant possédant une vie intelligente. Une IA est et demeure une machine automate [1].

La seconde conclusion pointe vers une autre illusion. Elle apparaît lorsque la machine devient si performante qu’on ne sait plus faire la différence entre ses produits et les produits de l’intelligence humaine. L’automate imite tellement bien qu’il donne le change. De là, le risque est grand de ne plus faire la différence entre l’IA et l’intelligence humaine. L’IA est une machine, cela est admis, mais ne serait-elle pas en train de devenir vraiment intelligente ? À force d’être banalisée, la question finit par être prise au sérieux : pourquoi, se demande-t-on, une activité intelligente ne pourrait-elle pas surgir d’une machine ? [2]

Il est clair qu’une telle pensée laisse beaucoup de part à l’imagination. Voir une activité intelligente émerger d’un système informatique est certes une perspective excitante, mais qui ressemble un peu trop à ces contes où quelque génie surgit d’une lampe à huile lorsqu’on sait la frotter dans le bon sens. Pour dissiper l’illusion, il est cependant nécessaire d’aller plus loin et de considérer avec attention ce que fait réellement une machine IA, cette activité, cette opération qui lui est spécifique et par laquelle elle ressemble à l’intelligence humaine. On pourra de même coup se défaire d’erreurs concernant l’intelligence humaine. Comme le remarquait saint Thomas d’Aquin, se tromper sur l’intelligence c’est se tromper sur cela même qui doit servir à ne pas se tromper :

« Parmi toutes les erreurs, plus indécente semble être celle qui porte sur l’intellect, par lequel nous sommes naturellement faits pour connaître la vérité en ayant évité les erreurs » (De unitate intellectu , I, 1).

I. Machine et activité de la machine

Commençons par rappeler quelques principes universels.

La distinction de la chose et de son activité. Chacun peut constater que dans notre monde, toute chose est distincte de son activité. L’être est réellement distinct de l’agir. L’électron est distinct de son mouvement, l’amandier est distinct de sa floraison, le chat est distinct du miaulement. De même la machine IA est distincte de son activité. C’est du reste la raison pour laquelle la réalisation de la machine est séparée de son exploitation, être son concepteur est différent d’être son utilisateur.

L’agir suit l’être. Si l’activité est toujours distincte de la chose, l’activité est cependant toujours homogène à la chose qui agit, elle suit la nature de la chose, ce que nous résumons habituellement dans la formule tel on est, tel on agit . L’électron ne miaule pas et ne miaulera jamais, le chat ne fleurit pas et ne produira jamais d'amande. De même, la machine IA agit selon ce qu’elle est, à savoir une machine, et il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle agisse autrement qu’une machine peut agir. Ce qu’elle peut faire et ce qu’elle pourra faire, quels que soient les perfectionnements qu’on lui apporte, ne sera jamais que ce qu’une machine peut faire. Et cependant, voici la source de la perplexité, ce que nous la voyons produire ressemble à s’y méprendre à ce qu’une intelligence humaine produit. Puisque l’agir suit l’être, de même que le miaulement fait soupçonner la présence d’un chat, de même est-il légitime de soupçonner que l’IA pense.

L’agir est fondé dans l’opération naturelle de la chose. Si de manière universelle l’agir suit l’être, c’est parce que l’activité d’une chose a son principe, son origine, dans la chose elle-même. Pour cette raison, lorsqu’on se demande ce qu’une chose peut faire, il faut rechercher quel est dans cette chose le principe de son activité. Or si l’on remonte jusqu’au principe le plus fondamental, on tombe toujours sur un principe naturel. Les opérations de nos outils ou de nos machines, qu’ils soient simples ou complexes, s’appuient sur des opérations naturelles. L’activité d’un tournevis par exemple a pour support la dureté naturelle de l’acier, l’activité d’un pneu exploite l’élasticité et la rugosité naturelles du caoutchouc, l’efficacité d’un médicament dépend des vertus naturelles du principe actif. Cela implique aussi que l’opération naturelle impose ses limites aux activités dont elle est la source. L’acier du tournevis impose ses contraintes, et de même pour le caoutchouc dans les pneus ou le principe actif dans le médicament. S’agissant de la machine IA, elle est aujourd’hui mise en œuvre dans un ordinateur reposant sur l’opération naturelle du courant électrique, avec ses vertus et ses contraintes.

II. Perfection de l’opération et connaissance

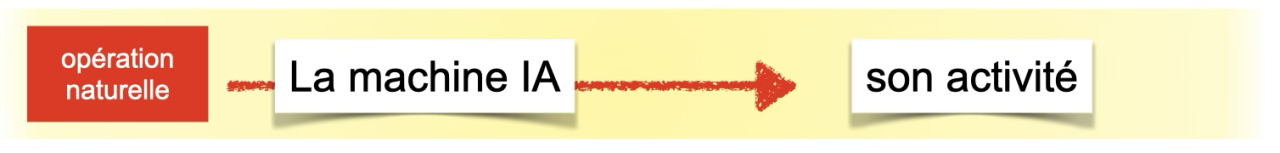

Pour comprendre ce que fait et peut faire l’intelligence artificielle, il faut donc revenir au courant électrique, et situer cette opération naturelle parmi les autres opérations naturelles [3]. Or une opération naturelle possède deux dimensions : elle est propre à une nature et, dans les limites imposées par cette nature, elle peut varier en intensité.

- La première dimension à prendre en compte est la diversité naturelle des opérations. Cette diversité obéit à quelques grandes divisions. Il y a ainsi une différence de nature entre l’opération des corps inertes et celle des vivants. Par exemple, la reproduction est une opération des vivants qui n’a pas d’équivalent dans les réalités corporelles. De sorte qu’on peut comparer le taux de reproduction des chênes et des baleines, qui sont tous deux des vivants, alors que cette comparaison est impossible entre les cristaux et les baleines, parce que les uns sont des corps et les autres des vivants. Une autre division de nature se rapporte à la connaissance. Du point de vue de la connaissance, il existe trois degrés d’opérations : les opérations corporelles sont dénuées de tout rapport à la connaissance ; les opérations animales sont liées à la connaissance sensible ; les opérations humaines sont liées à la connaissance intellectuelle. Le rapport à la connaissance peut se résumer à la règle générale suivante : plus la connaissance est parfaite, plus elle permet des opérations variées et ouvertes à de nombreuses réalisations. À l’inverse, l’opération étrangère à la connaissance (celle des corps) est invariante et fixée sur une seule réalisation ( ad unum ).

- Une seconde dimension doit alors être prise en compte. Les activités sont sujettes à la variabilité selon l’intensité. La lumière émise peut être plus ou moins intense, l’amandier peut croître plus ou moins vite, la poule peut voler plus ou moins loin. Par contrecoup, il en va de même pour les outils et les machines qui s’appuient sur l’opération naturelle. L’acier peut être plus ou moins résistant, le moteur ou l’ordinateur plus ou moins puissants. Entre opérations similaires, on peut donc réaliser des classements selon la plus ou moins grande perfection de l’activité. Ces classements montrent d’ailleurs leur utilité dès que nous avons à établir des comparatifs entre des réalités similaires (des téléphones, des voitures, des aspirateurs, des machines-outils, etc.).

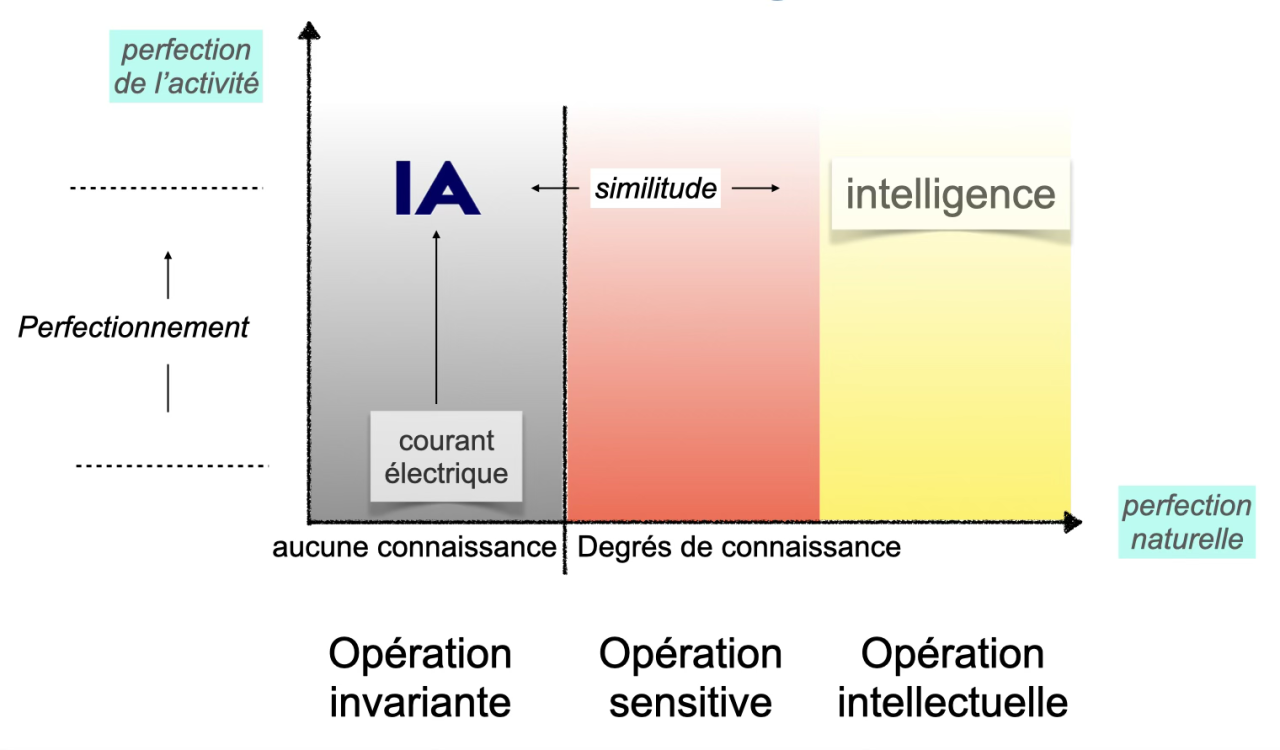

Ces précisions étant apportées, dressons un schéma repérant nos deux dimensions de perfection. La perfection de la nature est portée sur un axe horizontal : l’opération des corps, privés de connaissance, est dépassée par l’opération de l’animal, doté d’une connaissance sensitive, puis par l’opération intellectuelle humaine. Chacun de ces degrés connaît une variation possible de perfection dans l’activité, que l’on repère sur un axe vertical, orthogonal au premier (cf. fig. 1).

À titre d’illustration, comparons l’émission du son par un corps, par un animal et par un homme.

Par leurs vibrations, les corps, comme une cloche ou une lame de xylophone, émettent des sons selon un spectre de résonance acoustique fixe, toujours le même à conditions égales. L’opération est invariante ( ad unum ) et cela provient de ce que l’opération naturelle du métal ou du bois qui composent la cloche ou le xylophone est une opération corporelle. Mais cette limite naturelle n’empêche pas de jouer sur la perfection de l’activité, en faisant varier l’intensité du son émis par des coups plus ou moins forts.

Par contraste, les oiseaux font vibrer leur syrinx pour produire non seulement des sons divers mais des chants , adaptés à telle ou telle situation. Du fait de son lien avec la connaissance sensible, l’opération naturelle de l’oiseau est plus riche que celle de la cloche, bornée par l’invariance des opérations corporelles. Et du point de vue de la perfection de l’activité, on trouvera des oiseaux qui chantent mieux que d’autres, ou plus fort, ou qui ont un répertoire plus étendu, ou qui peuvent apprendre de nouveaux sons, etc.

L’opération naturelle des oiseaux est toutefois limitée. Leurs chants sont répétitifs et uniformes dans chaque espèce. Tel n’est pas le cas de l’émission du son chez l’homme, parce que sa connaissance est celle d’une intelligence, indépendante de la matière. Le chant humain est porteur d’un langage musical librement composé. Il reste que cette propriété naturelle peut être plus ou moins bien exploitée. La perfection de l’activité varie grandement, depuis les cris de l’enfant jusqu’aux airs émouvants d’une cantatrice professionnelle.

Tirons maintenant les conséquences de ces clarifications.

III. La distance entre l’IA et l’opération naturelle de l’intelligence

Lorsqu’on conçoit des ordinateurs utilisant le courant électrique, on choisit de s’appuyer sur l’opération naturelle des électrons, avec ses vertus et ses contraintes. La machine va dès lors devoir fonctionner en exploitant ces vertus et ces contraintes selon les deux dimensions de l’activité qui viennent d’être dégagées. L’art de l’ingénieur consiste donc d’une part à concevoir une machine adaptée à la nature particulière de ce flux polarisé qu’est le courant électrique. D’autre part, il s’agira de rendre cette utilisation plus efficace pour tirer profit de la perfection de l’activité.

Ceci conduit à trois constats :

- Premièrement, le courant électrique sur lequel repose l’intelligence artificielle est une opération corporelle. Comme telle, elle est donc une opération invariante ( ad unum ), fixée à produire toujours le même résultat dans les mêmes conditions, ce qui exclut de soi tout rapport à la connaissance. Par conséquent, entre l’opération du courant électrique et l’opération de l’intelligence, la différence de nature s’imposera toujours. C’est pourquoi il est illusoire d’espérer un jour voir une machine IA avoir une activité intelligente.

- En revanche, deuxièmement, il existe une marge de progression du côté de la perfection de l’activité et de son utilisation. C’est ce qui s’est produit : l’amélioration exceptionnelle de la capacité de calcul des processeurs, grâce à la maîtrise de l’opération naturelle des électrons, a permis l’essor de l’intelligence artificielle que nous connaissons aujourd’hui.

- Troisièmement, ce progrès permet d’atteindre une certaine similitude entre l’opération d’une machine IA et l’opération de l’intelligence. C’est cette similitude qui fait de l’intelligence artificielle un automate de l’intelligence [4].

Le recours au courant électrique a montré sa pertinence dans la pratique. De soi, le courant électrique est l’une des opérations naturelles les plus pauvres qui soit. Cependant il est aussi une opération extrêmement invariante et prédictible. À condition de développer les technologies adaptées, il s’avère être une ressource remarquablement exploitable, offrant une fiabilité sans équivalent. Songeons qu’une unité de processeur de dernière génération maîtrise en continu un flux électrique passant au travers de 200 milliards de transistors.

Il s’est ainsi produit un fait remarquable. D’un côté, parce qu’il est l’une des opérations naturelles les plus pauvres de notre monde, le courant électrique est ce qu’il y a de plus éloigné de l’intelligence quant à la perfection naturelle. De sorte qu’en basant l’intelligence artificielle sur un flux électrique, on s’interdit toute connaissance et toute pensée parce que l’opération naturelle des corps est absolument étrangère à la connaissance. Mais d’un autre côté, ce que l’on perd en perfection naturelle a réussi à être compensé en utilisant plus efficacement la perfection de l’activité , jusqu’à rendre possible l’intelligence artificielle (cf. fig. 2).

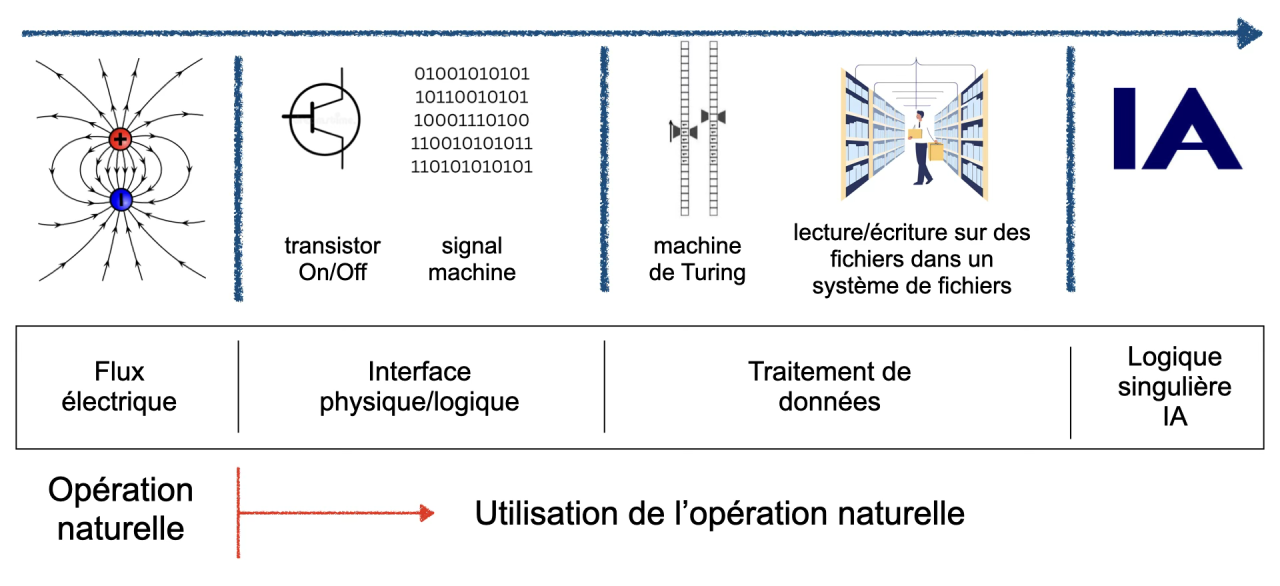

IV. La machine édifiée sur l’opération naturelle

Pour parvenir à imiter l’intelligence il ne suffit cependant pas de faire passer du courant dans un très grand nombre de transistors. L’opération naturelle sert seulement de principe physique à l’activité d’une machine IA. Entre les deux s’intercalent de nombreuses couches que l’on peut répartir en trois étages principaux : la transcription logique de l’opération naturelle, l’ automatisation du traitement des données, et la conception d’automates informatiques qui accomplissent des tâches spécifiques. Le point sur lequel il faut insister est le suivant : les vertus et contraintes de l’opération naturelle ne jouent pas seulement au premier étage, elles se propagent et déterminent les étages suivants selon les deux dimensions détaillées précédemment.

1. La transcription logique

Au premier étage, on utilise la propriété invariante du flux électrique : il s’écoule naturellement, à moins qu’on l’en empêche. Cette dualité d’états fournit le support physique d’une logique binaire, selon que le courant passe ou ne passe pas : porte ouverte ou porte fermée. Tout ce dont on a besoin pour constituer une logique binaire peut en effet être transcrit de l’état d’un transistor : 0 ou 1, vrai ou faux, oui ou non.

L’informatique repose sur cette transcription logique d’une opération naturelle fixée ad unum qui est ou bien laissée à elle-même ou bien empêchée. Grâce à elle on peut utiliser l’état d’un transistor soit pour porter un signe (0 ou 1) soit pour agir sur des signes (ET, OU, NON, NON-ET, NON-OU, etc.). Plus on aura de transistors, plus on pourra stocker un grand nombre de données (des suites de 0 et de 1). Et plus l’on saura ouvrir et fermer rapidement un grand nombre de portes, plus on sera en mesure de composer et de transformer ces données de manière complexe.

Il reste cependant que, quels que soient les niveaux de complexité atteints, ils demeureront dépendants de la forme propre de l’opération naturelle : les seules données stockables et les seuls traitements exécutables sont ceux que l’on peut réduire à une séquence de portes à ouvrir ou à fermer. Ainsi, la dépendance de l’informatique à l’égard de l’opération naturelle impose une manière particulière de représenter ses objets et d’opérer sur eux.

D’une part, les objets doivent être représentés sous forme “numérique”. Dans un ordinateur, un chien n’est pas un chien, mais un ensemble de 0 et de 1, représentant un certain aspect du chien (une image, une planche anatomique, une taxonomie, etc.), qu’on a pré-sélectionné . Et ceci fait une première différence avec l’intelligence humaine, qui connaît le chien comme chien (non comme suite de 0 et de 1), qui intègre tout ce qu’elle connaît de lui (par opposition à un nuage de données partielles), qui enfin est ouvert à tout le réel tel qu’il se présente.

D’autre part, les activités de traitement obéissent à une logique dite “symbolique”. Ce qu’on entend ici par symbole est l’équivalent d’un conteneur vide qui peut être rempli de ce que l’on veut, il est pour ainsi dire un signe en blanc, une “variable”, apte à représenter n’importe quelle réalité qu’on lui assignera. Un signe, β par exemple, peut représenter un auteur ou une équation mathématique, un chien ou une civilisation, un fleuve ou une coordonnée géographique. Cette souplesse illimitée a toutefois son prix. Par sa constitution même, une logique symbolique est totalement indifférente au contenu des données. Une opération sur un symbole (β dans notre exemple) n’est pas une opération sur le contenu (l’auteur, l’équation, le chien, etc.) mais seulement sur sa transcription logique (une suite de 0 et de 1). Le traitement lui-même se fait au moyen d’opérateurs dits “booléens” qui sont des combinaisons de portes logiques (ET, OU, NON, NON-ET, NON-OU, etc.) transcrivant l’état ouvert ou fermé des transistors. D’où résulte une seconde différence avec l’intelligence humaine : parce qu’elle connaît les réalités qui sont en elle, l’activité intellectuelle consiste à progresser dans leur connaissance (et non à traiter des données) selon ce qu’on découvre d’elles, en les comparant et les distinguant d’autres réalités, en composant et divisant les notions, en formant des propositions et des syllogismes à leur sujet.

Données numériques, logique symbolique, opérateurs booléens : ces trois composantes forment la logique sur laquelle l’informatique est édifiée, et chacune reflète les vertus et les contraintes de l’opération invariante (ad unum) du flux électrique [5]. La logique adossée sur l’opération naturelle d’un corps est d’une espèce différente de notre logique, fondée dans l’opération naturelle de la raison.

2. L’automatisation du traitement

Les principes théoriques du deuxième étage ont été posés en 1937 par le mathématicien Alan Turing [6]. Ils indiquent comment constituer un automate traitant des données sans que l’automate ait aucun rapport à la connaissance. Il agit sans savoir ni ce que signifient les données qu’il traite, ni ce qu’il fait en les traitant, ni pourquoi il le fait, et pourtant il parvient à le faire tout seul, automatiquement , imitant ainsi ceux qui savent ce qu’ils font. Un tel automate doit satisfaire à deux conditions.

La première est la nécessité d’introduire une partie motrice dans la machine pour que la machine ait en elle le principe de son mouvement [7]. Cette partie est active tandis que le reste est passif. La partie passive doit contenir les données ou les instructions d’une manière utilisable par la partie active, c’est-à-dire en les décomposant en unités placées l’une à côté de l’autre, dans des cases juxtaposées. La partie active quant à elle doit “lire” les données et en “écrire” de nouvelles conformément aux instructions, chaque donnée écrite prenant place dans une case de la partie passive. La machine est alors comparable à un employé qui serait installé dans une salle remplie de tiroirs à fiches, et dont la tâche consisterait, de manière répétitive, à trouver une fiche, lire une donnée, retranscrire le résultat prescrit sur une autre fiche et passer à l’étape suivante de lecture/écriture. Et cet employé serait si idiot que toute tâche qu’on voudrait lui confier devrait être décomposée en une succession d’instructions de simple lecture et écriture [8].

La seconde condition est que le moteur soit capable de mener des tâches à leur terme de manière automatique. Il faut pour cela qu’à chaque étape de lecture/écriture soit associé le mouvement à faire pour atteindre l’étape suivante et que l’ensemble des étapes conduise au résultat attendu. Du point de vue de la machine, une tâche se présente donc comme une séquence d’opérations de lecture/écriture/déplacement telle qu’en partant d’un état initial et en appliquant cette séquence, opération par opération, on parvienne à l’état final. Ainsi, à toute tâche correspond une table d’action indiquant le programme de “calcul” du résultat où, pour chaque état de la machine, telle donnée est lue, telle écriture est à faire, et tel déplacement est à réaliser. De sorte que si l’on veut assigner une autre tâche, il suffit d’assigner une autre table d’action.

La machine automate de Turing est le modèle théorique de nos ordinateurs, et c’est pourquoi on peut aussi les appeler des « calculateurs ( computers ) ». Tel qu’il est conçu, ce modèle est remarquablement adapté aux opérations corporelles comme le flux électrique. Cela n’est pas un hasard, car Turing ramenait la pensée humaine à un calcul et le calcul à une séquence d’états discrets indifférents à la connaissance. Autrement dit, Turing avait une conception de la logique caractéristique des opérations corporelles [9]. Car ces dernières imposent non seulement que la machine soit indifférente à toute connaissance (quoiqu’elle manipule des signes de la connaissance), mais aussi que toutes les dimensions d’une tâche, y compris l’automatisme, soient décomposées et ramenées aux dimensions binaires d’une opération invariante (ad unum). Dans la conception de telles machines, les trésors d’intelligence déversés par les ingénieurs n’élèvent donc aucunement la machine vers l’intelligence, ils témoignent au contraire de l’effort nécessaire à l’homme pour abaisser des tâches rationnelles au niveau d’une opération naturelle parmi les plus pauvres. De même que le dresseur de cheval doit adapter ses projets, ses attentes, sa logique, son langage à ce que peut faire un cheval, de même en va-t-il de l’informaticien à l’égard de son ordinateur.

Deux conséquences importantes en découlent. D’une part, plus une tâche humaine est « calculable » (au sens qui vient d’être exposé) plus l’ordinateur pourra l’accomplir d’une manière satisfaisante, voire d’une manière plus efficace ou plus sûre. Les ordinateurs sont ainsi particulièrement aptes au traitement massif de données numériques. A contrario , plus une tâche, même simple, fait appel à la logique propre de la raison naturelle, plus elle résistera à être « calculée » selon la logique binaire d’une opération corporelle, de sorte qu’en la confiant à un ordinateur on obtiendra un résultat décevant, typiquement machinique. Cette limite est particulièrement flagrante avec les tâches intellectuelles d’appréhension de ce qu’est telle réalité, de jugement sur elle, d’analogie, de syllogisme, ou de métaphore. Il a fallu attendre l’arrivée de l’intelligence artificielle non pas pour dépasser cette limite mais pour la contourner. Nous allons y revenir.

D’autre part, l’unité de base de l’automate est le simple signe en blanc (ou symbole), c’est-à-dire l’unité logique immédiatement adossée à l’opération naturelle. C’est toujours à ce niveau que travaille l’ordinateur. Certes, afin de manipuler des objets complexes selon des fonctions complexes, de nombreuses surcouches logicielles doivent être ajoutées à l’automate, qui le rendront utile pour accomplir des tâches humaines. Toutefois, ces objets et ces fonctions ne sont jamais que des combinaisons d’unités logiques de base. L’activité d’un ordinateur est construite de bas en haut, de ce qui est le plus décomposé, le plus proche de l’opération corporelle, vers ce qui est le plus composé et complexe. La raison humaine pour sa part ne manipule pas les signes de bas en haut. Parce qu’elle connaît ce qu’elle pense, son unité de base est la réalité signifiée par le signe (ou contenue dans la perception sensible). En sorte que la raison peut aussi bien distinguer les choses et les parties des choses que saisir l’unité des choses ou entre les choses (on parle aussi de sa capacité à l’analyse et à la synthèse, mais ce sont là des termes lacunaires).

3. Les automates informatiques

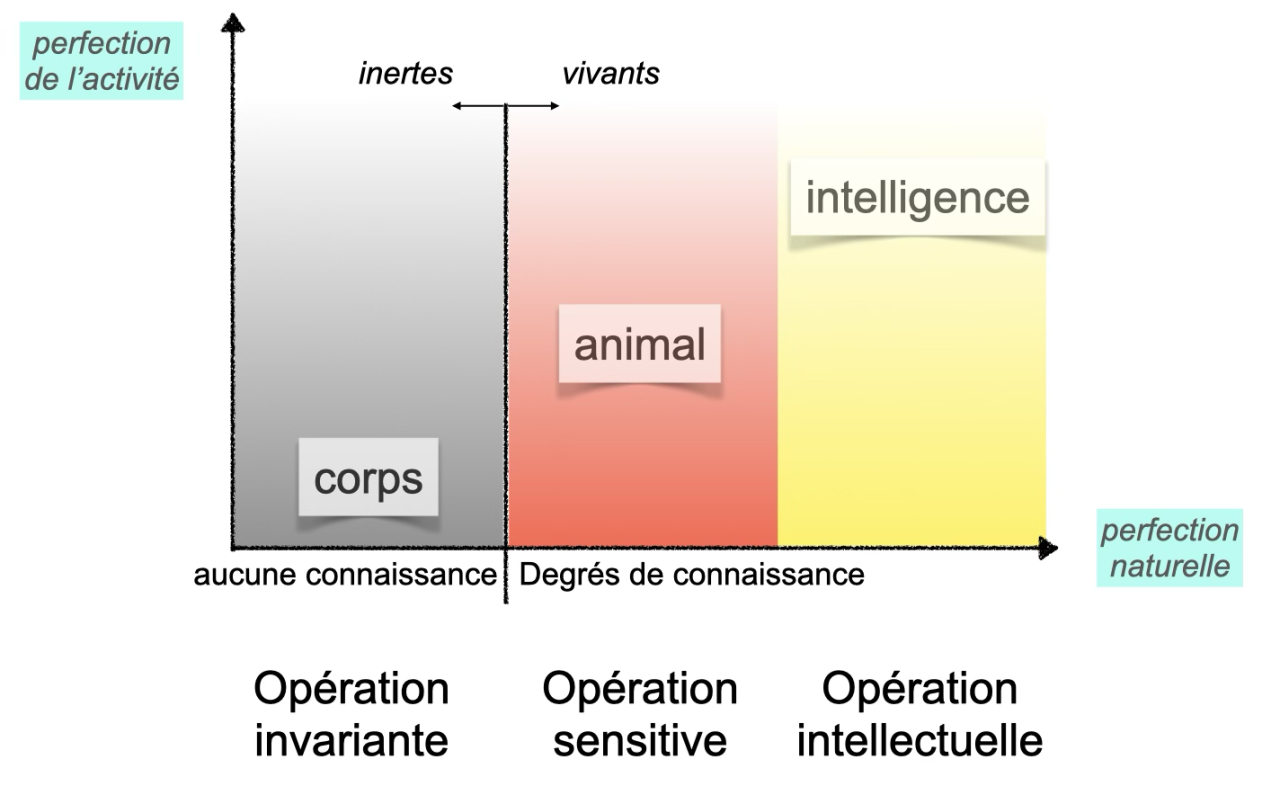

Pour disposer d’un automate informatique convivial et utile pour accomplir des tâches humaines, il faut donc ajouter plusieurs couches logicielles à l’automate qui traite les signes. On n’a plus alors à se soucier de ce qui s’accomplit dans les entrailles de la machine, là où l’opération naturelle impose sa logique binaire ésotérique et où le calcul prend la forme d’une table d’action figée et hermétique. Parmi les nombreuses applications de l’informatique qui deviennent alors possibles, on trouve les IA. Une machine IA a en commun avec tous les autres programmes informatiques que son utilisation requiert en arrière-plan l’utilisation continue de l’opération naturelle par la machine. Tout ce qui se fait dans les couches hautes se fait simultanément et se calcule dans la couche la plus basse, là où l’opération meut la machine selon sa logique conformément à l’automatisme de calcul que l’on a mis en place (cf. fig. 3).

V. De l’automate qui calcule à l’automate qui imite

Si l’intelligence artificielle s’insère dans le cadre que nous venons d’esquisser, elle représente cependant une rupture technologique qui a permis de contourner une limite de l’informatique traditionnelle. Commençons par situer cette rupture :

- Du point de vue de l’opération naturelle et de sa transcription logique, l’intelligence artificielle ne diffère en rien du reste de l’informatique. Reposant sur une opération corporelle invariante (ad unum), elle est par construction étrangère à la connaissance. Cette opération étant le flux électrique passant ou étant empêché de passer, elle est aussi contrainte dans les dimensions de la logique binaire, numérique, symbolique, et booléenne.

- Du point de vue de l’automatisation du traitement, la machine produit un résultat conformément aux règles de calcul définies dans sa table d’action. L’intelligence artificielle ne peut échapper à ce déterminisme constitutif des automates informatiques. La machine IA applique elle aussi des règles pour produire un résultat au terme d’un calcul.

- Il en résulte que l’intelligence artificielle ne peut pas donner à l’ordinateur un accès à la connaissance, ni lui apporter la pensée, ni retranscrire dans l’ordinateur tout ou partie de la logique humaine dans ce qu’elle a d’irréductible au calcul sur des symboles. La seule possibilité qui lui est offerte est d’imiter l’intelligence par le moyen du calcul. Le calcul tient alors lieu de raisonnement, ce pourquoi il est plus juste de parler d’une imitation de la raison.

- Du point de vue des automates informatiques en général, grâce à leurs surcouches logicielles, toutes les tâches qui peuvent faire l’objet d’un calcul leur sont accessibles. Ils ressemblent alors à la raison en ce que, de même que la raison opère selon sa logique rationnelle sur les réalités qu’elle connaît, de même l’ordinateur traite selon sa logique machinique les signes qu’on lui donne à traiter. Les signes (ou symboles), parce qu’ils sont des variables, sont pour l’ordinateur comme les formes universelles pour notre raison. Et le calcul de l’état initial jusqu’à l’état final est pour l’ordinateur comme l’enchaînement logique depuis les principes jusqu’aux conclusions pour la raison. Par exemple, l’opération informatique “classer tous les A par la valeur de B” est analogue à l’opération de la raison “comparer les mammifères selon leur taille adulte”. Au point que l’homme peut confier à l’ordinateur une partie de ce travail à condition de suppléer par son intelligence à tout ce qui échappe à l’ordinateur (la définition de la tâche, la collation et la numérisation des données, le codage d’un programme et enfin son exécution).

La limite de cette manière d’imiter la raison est qu’elle en reste au traitement des signes en étant totalement indifférente à leur contenu. L’ordinateur calcule sur des symboles, pour autant que la tâche est réductible à une procédure de calcul sur des symboles.

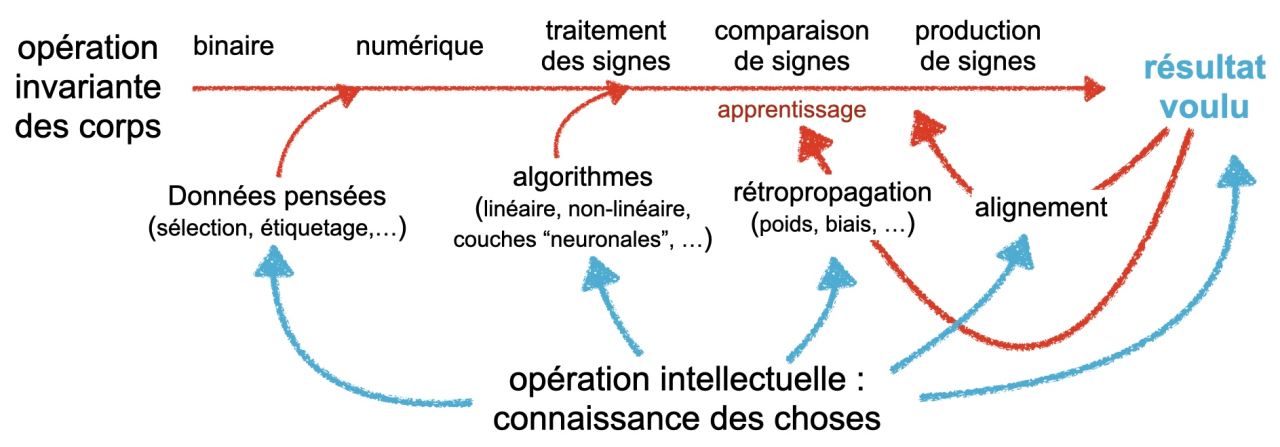

L’intelligence artificielle ne supprime pas cette limite, elle ne le peut pas puisqu’elle ne connaît pas. Mais elle la contourne en exploitant une autre manière d’imiter la raison. La solution consiste à utiliser le calcul non plus pour imiter le raisonnement humain mais pour mimer la production de signes. Un peu comme dans l’ordre animal, on passerait du singe qui sait compter au perroquet qui sait copier. Il s’agit de produire avec une machine des contenus intelligibles similaires aux contenus intelligibles produits par la raison.

Sans toucher à la structure fondamentale de l’ordinateur, ce nouvel objectif oblige à changer de logique. L’informatique traditionnelle applique une logique de résolution par les principes, tandis que l’intelligence artificielle applique une logique de résolution par la fin [10] . Cette réorientation emporte plusieurs conséquences. Tout d’abord, les formes universelles de la raison ne sont plus imitées par des variables mais par de grandes quantités d’exemples singuliers . L’IA a même besoin d’être entraînée sur de très grandes quantités de données pour devenir pertinente. Ensuite, le raisonnement n’est plus imité par une méthode fixe de calcul du résultat mais par une pragmatique des bonnes pratiques pour produire des contenus intelligibles utiles à partir des données. Enfin, l’homme ne supplée pas à ce qui échappe à l’ordinateur par une préparation mais par un apprentissage. Son travail ne consiste pas à décomposer la tâche en une table d’action figée que l’ordinateur appliquera aveuglément, mais à guider la machine dans la mise en place d’une pragmatique. C’est pourquoi une machine IA n’existe qu’au terme d’une phase d’apprentissage sous contrôle humain. Durant cette phase, il faut que tout ce qui est important pour nous soit rendu important dans la logique de la machine, et que toutes les récurrences dans les produits de notre pensée deviennent récurrentes dans les produits de la machine. Pour cette raison, l’intelligence humaine doit intervenir d’un bout à l’autre de la chaîne d’apprentissage, de telle sorte que, si la logique qui se met en place appartient totalement à la machine et repose totalement sur l’opération naturelle du flux électrique, tout le processus converge vers un contenu intelligible utile à l’homme. Voici un schéma simplifié de cette “irrigation” de l’opération du flux électrique (en rouge) par l’opération de l’intelligence humaine (en bleu) durant l’apprentissage (cf. fig. 4).

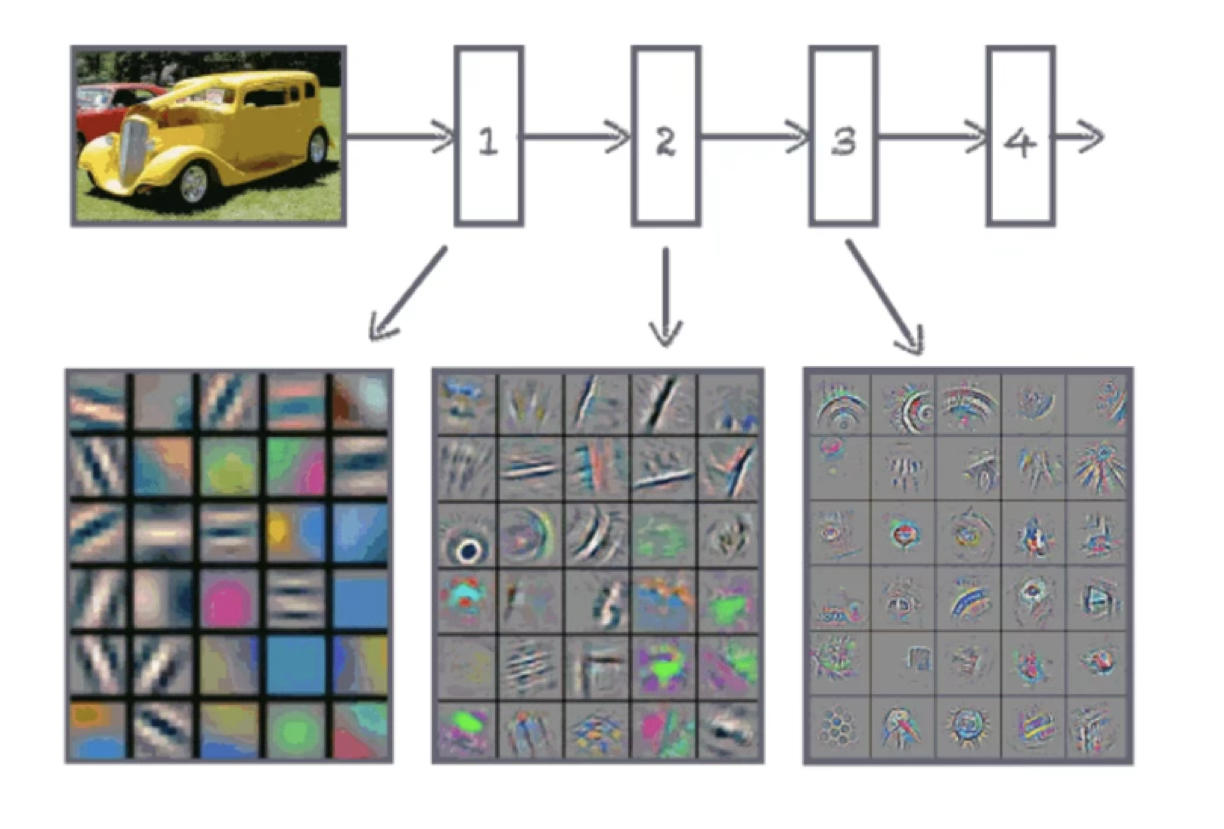

VI. L’empreinte de la pensée dans les IA

De par leur constitution, les machines IA sont déroutantes. Si l’on prête attention à leur logique, celle qui a été fixée dans l’apprentissage et qu’elles utilisent pour produire du contenu, il est très difficile de comprendre ce qu’elles font, par quel chemin elles arrivent à ce résultat-ci plutôt qu’à ce résultat-là. Si maintenant on se tourne vers ce qu’elles produisent, le constat est à l’opposé. À condition que l’apprentissage ait été bien fait, les contenus produits par la machine imitent l’homme à s’y méprendre. Autrement dit, le résultat est un contenu intelligible, alors que le chemin pour le produire ne l’est pas, il n’appartient qu’à cette logique singulière fixée dans l’apprentissage. Pour prendre la mesure de la distance entre notre logique rationnelle et la pragmatique de la machine, voici l’exemple d’une voiture jaune telle qu’elle est reconnue par une machine IA utilisant la technique du DNN ( Deep Neural Network ) [11] . On voit comment progresse la représentation visuelle de la voiture à mesure qu’elle traverse les couches du réseau neuronal (cf. fig. 5).

Au terme, la machine reconnaît comme nous la voiture jaune, mais en suivant une logique qui n’est clairement pas la nôtre.

Nous sommes ainsi conduits à trois remarques.

1. Ce qu’il y a de pensée est tiré de la pensée

Les résultats remarquables obtenus avec des machines IA accréditent l’illusion que ces dernières sont intelligentes, voire qu’elles inaugurent une sphère nouvelle de l’intelligence, autonome par rapport au monde des hommes. La tendance inverse se rencontre aussi. Certains minimisent l’originalité de leurs productions en les ramenant à une judicieuse utilisation des statistiques, à un mécanisme aveugle, ou à un mimétisme idiot. Ces deux opinions passent à côté de l’originalité de l’intelligence artificielle, qui est d’être parvenu à associer automatisme et pensée. L’automate n’est ni une nouvelle intelligence ni sans intelligence, mais tout ce qu’il y a en lui d’intelligence vient des intelligents.

- Cela apparaît dans la manière dont on fabrique une IA, non pas sur une chaîne de montage en assemblant des organes informatiques, non pas en codant des programmes, mais en menant un processus d’apprentissage. L’apprentissage consiste à prendre un automate obéissant à la logique déterministe de l’opération naturelle, en l’occurrence celle du flux électrique, et à mettre chacune de ses composantes au service de l’intelligence. Par exemple, la tokenisation des données répond à une exigence de l’automate, celle de décomposer toutes les données en suites de signes de base, mais au lieu d’une décomposition aveugle les données qui sont introduites pour l’apprentissage sont découpées de manière à pouvoir faire ressortir l’intelligibilité qu’elles contiennent. De même, les algorithmes et les étapes du traitement répondent à l’exigence du calcul d’un résultat, mais ce calcul est orienté pour mettre en évidence les intelligibles ou les manières dont ils s’ordonnent et pour sélectionner ceux qui doivent être mis en avant. La rétropropagation permet quant à elle d’ajuster un processus machinique aux attentes mais aussi aux finesses d’une expression rationnelle.

- L’association de l’automatisme et de la pensée se retrouve dans l’utilisation de la machine. Une requête est traitée par le calcul jusqu’à la production du résultat : cela appartient à la machine. Mais que cette requête appelle la réflexion, qu’elle soit traitée pour faire ressortir les éléments utiles à la réflexion, en exploitant les informations pertinentes sur lesquelles d’autres ont déjà réfléchi, et que le résultat présente une réponse utile sous la forme d’une composition synthétique et ordonnée, tout cela a été introduit dans la machine par l’intelligence humaine.

- L’association de l’automatisme et de la pensée culmine dans les produits de la machine. Il n’y a pas à s’en étonner puisque, d’une part, elle est conçue pour cela et, d’autre part, tout effet produit à l’aide d’un instrument est l’unique effet de la cause principale et de son instrument .

Cette unicité de l’effet commun à l’automatisme et à la pensée nourrit tous les fantasmes, puisqu’on est tenté d’attribuer à la machine ce qui provient de la pensée. Comme si l’on décernait au pinceau ayant peint la Joconde le titre de peintre. L’erreur la plus commune sur l’intelligence artificielle procède de cette confusion. Elle consiste à comparer la machine IA avec l’intelligence humaine en comparant les produits de l’une avec les produits de l’autre. « — Vous voyez qu’elle fait aussi bien, et même mieux ! », s’exclame-t-on. C’est oublier qu’en comparant les effets on compare deux produits de l’intelligence humaine, dont l’un a été obtenu avec l’aide d’un instrument automate. Par exemple la comparaison d’un exposé rédigé par un étudiant avec l’exposé d’un autre étudiant rédigé par l’intelligence artificielle, n’est autre que la comparaison de ce qu’une intelligence a produit par elle-même avec ce que de nombreuses intelligences avaient produit et dont une machine IA (bâtie par des ingénieurs intelligents) a fait la synthèse. Si donc la comparaison renseigne sur quelque chose, ce sera seulement sur la qualité de l’instrument.

Il est de fait très difficile de discerner ce qui, dans l’effet unique, revient à chacune des causes. Pourtant, l’empreinte de la pensée et l’empreinte de la machine sont bien présentes dans l’effet produit. Une bonne manière de s’en rendre compte est de réinjecter dans la machine IA ses propres productions ou celles d’autres machines. L’empreinte de la machine dans les effets subséquents se trouve alors renforcée au détriment de l’empreinte de la pensée. Les distortions que l’automate fait subir aux pensées humaines deviennent alors plus manifestes. Une IA qui fonctionne de manière récursive devient rapidement monotone, pauvre en pensée, obsessionnelle, aberrante et, finalement, inutile [12]. Le mouvement exactement contraire arrive à l’homme qui se penche sur sa propre pensée ou sur celle de ses semblables. Il ne se stérilise pas comme l’IA, dans la mesure même où il ajoute la pensée à la pensée et progresse en connaissance (avec, toutefois, le risque de s’enfermer dans l’erreur).

2. Machine IA singulière et rationalité commune

Une machine IA est constituée par la logique qui a été figée au terme de son apprentissage. Cela signifie qu’un apprentissage différent fabrique une machine IA différente. Les machines IA sont donc individualisées par leur logique, en ce que chacune applique une pragmatique particulière aux requêtes qui lui sont adressées. Cette caractéristique découle directement du choix initial de faire une machine qui traite le contenu des signes. En effet, chaque contenu est singulier (par exemple des images de différents chiens, ou des articles de journaux) et la machine, privée de connaissance, n’a pas la capacité de connaître l’universel qui se trouve dans ce singulier. Pour pallier cette incapacité, on doit recourir à des généralisations (ce qui oblige à rassembler de grandes quantités de données) et à des techniques complexes de traitement qui seront modulées durant l’apprentissage pour produire de bons résultats. En sorte que chaque machine IA ayant fait l’objet d’un apprentissage particulier est figée dans une pragmatique qui n’appartient qu’à elle. Elle applique sa recette d’intelligence artificielle, toujours la même. C’est pourquoi une machine IA n’apprend pas, car tout nouvel apprentissage produit une nouvelle machine IA (ce n’est pas l’IA qui fait son apprentissage, c’est l’apprentissage qui fait la machine IA).

La singularité de chaque machine IA contraste avec l’universalité de la raison humaine. L’activité de la raison consiste en effet dans une connaissance des formes universelles qui n’est ni le symbolisme abstrait de l’informatique traditionnelle ni la généralisation du concret de l’intelligence artificielle. De sorte que la logique rationnelle est elle-même universelle, elle se retrouve dans tout individu de nature humaine qui pense droitement, elle est enseignable d’un homme à un autre, elle permet de se comprendre et de communiquer, de s’approuver et de se réfuter. Au contraire, les machines IA ne sont pas faites pour communiquer leur logique ou, plus exactement, leur logique interne est ce que l’on ne veut pas voir apparaître dans leurs réponses tant elle n’a de sens que pour cette machine particulière.

Parmi les mythes entourant l’intelligence artificielle se trouve l’idée qu’à force de perfectionnement, des machines IA, devenues super-intelligentes, se mettraient à développer un sens moral, une conscience d’elles-mêmes et atteindrait ainsi une « singularité » personnelle [13] . En réalité, la singularité n’est pas une perfection de la machine IA, bien au contraire. Elle est déjà singulière par sa logique même et cette singularité est la rançon directe de son incapacité à accéder à l’universalité de la raison humaine. Plus une machine IA est perfectionnée pour mieux imiter les produits de la raison humaine, plus sa logique devient incommunicable et se trouve enfermée dans sa singularité.

3. Machine IA singulière et technologies communes

En raison de ce qui vient d’être dit, il est nécessaire d’insister sur la différence entre une machine IA et ce qu’on appelle “l’intelligence artificielle”. La première est toujours singulière, on vient de le montrer. La seconde peut servir à désigner un domaine technologique, une œuvre commune de la raison humaine, qui rassemble une multitude de techniques, de connaissances scientifiques, et d’expériences dans l’art de faire des machines. Il existe donc soit des intelligences artificielles singulières, soit une technologie qui porte ce nom, mais « l’intelligence artificielle », au singulier, n’existe pas et n’existera pas. La situation s’inverse avec la raison humaine. Plus on considère la raison en chaque homme, plus on découvre « la raison humaine », qui est une par son essence bien qu’elle existe en une multiplicité d’individus humains. De même n’y a-t-il pas « d’avènement de l’intelligence artificielle », car la multiplication des machines IA n’engendre aucune unification mais elle fait croître la diversité des logiques singulières.

Conclusions

Nos réflexions nous conduisent à deux conclusions.

D’une part l’activité des machines IA est et sera toujours étrangère à la connaissance parce que cette activité repose de bout en bout sur une opération naturelle invariante (ad unum). Par sa conception même, elle interdit toute pensée.

Mais, d’autre part, par sa conception même, l’activité des machines IA est tout entière consacrée à l’imitation d’un aspect de l’activité intellectuelle.

À la différence de l’informatique traditionnelle qui imite la raison en manipulant des objets, la machine IA imite uniquement la production de contenus intelligibles.

Elle le fait de manière efficace pour autant 1) que de très nombreux produits de l’intelligence humaine lui sont donnés pour modèle, et 2) que l’intelligence humaine a judicieusement contrôlé la fixation d’une pragmatique, par laquelle est constituée une machine IA singulière.

fr. Emmanuel Perrier, op

[1] Dans ce qui suit, nous appellerons « intelligence artificielle » la technologie, et « machine IA » ou « une IA » l’instance singulière qui utilise cette technologie.

[2] Le test proposé en 1950 par Alan M. Turing pour vérifier si « une machine pense » a accoutumé les esprits à imaginer cette situation, en détournant leur attention de la question préalable : à quoi reconnaît-on la pensée ?

[3] Pour ceux que cette affirmation surprendrait, deux avertissements trouvent ici leur place. 1) L’électronique et l’informatique sont deux sciences distinctes, et chacune peut se permettre d’ignorer l’autre dans une certaine mesure. Il est en revanche faux de considérer que l’informatique est totalement indépendante de l’électronique, sous prétexte qu’on peut utiliser autre chose qu’un flux électrique pour faire des ordinateurs. C’est là une illusion de mathématicien ou de logicien. Dès lors qu’on veut réaliser une machine réelle, il faut une opération naturelle, et la machine informatique devra s’adapter aux vertus et contraintes de l’opération naturelle choisie. L’informatique est dépendante du flux électrique non pas en tant qu’elle dépend des électrons mais en tant qu’elle a besoin d’une opération naturelle. C’est pourquoi, lorsqu’on aborde des questions philosophiques comme la comparaison entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle, qui ne sont pas des abstractions mais des réalités et qui impliquent de ce fait des opérations naturelles, cette dépendance devient essentielle. Ceci apparaîtra mieux plus loin. 2) Nous essayerons de préserver la rigueur des notions utilisées dans ces deux domaines autant qu’il est possible, mais notre propos philosophique nous obligera parfois à éclairer ces notions sous un autre angle et donc à les nommer d’une manière un peu différente.

[4] Voir l’article précédent.

[5] On peut donc envisager des ordinateurs obéissant à une autre logique en utilisant une autre opération naturelle, comme par exemple la projection d’une particule élémentaire dans des états mesurables. Mais quoi qu’il en soit, dès lors que l’opération naturelle est invariante, elle imposera à l’ordinateur une logique caractéristique d’un corps, c’est-à-dire étrangère à toute connaissance.

[6] A. M. Turing, « On Computable Numbers, With an Application to the Entscheidungsproblem », Proceedings of the London Mathematical Society, 2e série, 42 (1937), p. 230-265. Parmi les nombreuses présentations de la Machine de Turing dans la perspective de l’intelligence artificielle, on pourra lire Philippe-André Holzer, « Que penser de l’intelligence artificielle ? », Nova et Vetera 98 (2023), p. 53-96.

[7] L’automate et le vivant ont en commun d’avoir en eux le principe de leur mouvement et donc de se mouvoir eux-mêmes. Mais ils diffèrent en ce que le vivant se meut par lui-même, tandis que l’automate se meut exclusivement par une partie de lui-même. Sur ce point, voir l’article précédent.

[8] Cette analogie a été brillamment développée par le physicien R. P. Feynman, dans sa « Computer Science Lecture » du 26 septembre 1985, à l’Esalen Institute, disponible sur internet.

[9] Si Turing soulignait volontiers que le modèle théorique de sa machine était agnostique à l’égard de sa réalisation concrète, il se révèle en revanche étonnamment peu sensible au fait que son modèle théorique soit bien mieux adapté aux opérations corporelles qu’à la pensée humaine. Cf. A. M. Turing, « Computing Machinery and Intelligence », Mind 49 (1950), p. 433-460, spécialement p. 436s. À sa décharge, Turing ne faisait que prendre part à la dérive formaliste de la logique depuis un siècle.

[10] Pour la description de ces deux logiques, voir l’article précédent.

[11] Image tirée de Marc Rameaux, « Comment l’IA nous ouvre à de nouvelles représentations du monde : les variables cachées du deep learning », European Scientist, 29 août 2022, accessible sur https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/comment-lia-nous-ouvre-a-de-nouvelles-representations-du-monde-les-variables-cachees-du-deep-learning/ .

[12] Pour l’exemple des modèles générateurs de langage (LLM), cf. Ilia Shumailov et alii, « AI models collapse when trained on recursively generated data », Nature 631 (2024), p. 755-759.

[13] Pour une réflexion argumentée sur ce point, cf. David Chalmers, « The Singularity: A Philosophical Analysis », Journal of Consciousness Studies, 17 (2010), p. 7-65.